Recuerdo que ya no podía más. Miré los peces ángel dando vueltas una y otra vez alrededor de las mismas piedras, del mismo castillo, de las mismas algas, y me vi a mí misma nadando entre ellos, chocando sin parar con las paredes de vidrio. Corrí a mi cuarto, azoté la puerta y me metí al baúl. Me hice bolita y grité lo más fuerte que pude. Mi cachete descansaba sobre una capa de tierra, y al respirar su olor me relajé un poco. Hundí mi mano y moví los dedos de atrás para adelante, jugando con las piedritas y algún gusano distraído. No sé cómo habría sobrevivido sin este pedacito de tierra en mi cuarto, sin esta cueva dentro de mi baúl.

Pero ya no era suficiente. Aunque había sido un buen refugio en medio del estéril palacio de mamá, de los aromatizantes dulces y los enormes ventanales invisibles en los que siempre chocaban pájaros, era muy poca tierra. Necesitaba más. Hice un cálculo rápido y decidí que ya era hora de la segunda parte del plan. Escogí un sábado en el que mi mamá pasaría la noche con sus amigas en la casa de Valle. Gloria se quedaría a cuidarme, pero no me preocupaba porque, una vez que se encerraba en su cuarto de afuera, ya nada la hacía salir a menos que escuchara la alarma para ladrones o para mí.

Ese mismo día recibí la última caja que necesitaba. En una nota le había dicho a Daniel que ya no mandara más. Escuché un canto de perico que cualquiera habría confundido con el de los pericos que se habían escapado de otras casas. Así de excelente era la imitación de Daniel, solo él y yo notábamos la diferencia. Al terminar su señal, salí disparada a recoger mi montón de tierra con gusanos. Todas las puertas estaban cerradas con llave, así que siempre me dejaba las cajas en una ventana por la que apenas cabían. Pegué la cabeza al vidrio y saqué un pulgar arriba para hacerle saber que todo estaba bien. Después se fue corriendo para asegurarse de que nadie lo viera. Mi mamá le había dejado muy claro a Gloria que Daniel no tenía permiso de acercarse a la casa, y que si lo veía le avisara inmediatamente.

Subí corriendo a mi cuarto. Abrí la caja y hundí mis manos en la tierra mojada. Mis dedos se refrescaron al instante. Los moví de atrás para adelante sintiendo algunas hojas y los gusanos, que se empezaron a retorcer. Hice un cuenco con mis manos, lo llené de tierra, lo levanté hacia mi cara y hundí mi nariz para sentir el olor más cerca. La tierra fresca era mucho mejor que la que guardaba en el baúl. Sentí que revivía, mis cachetes volvían a ser suaves al masajearlos con el lodo que se había formado en las esquinas de la caja.

Llevaba tres eternos meses castigada. Parecía que mamá se estaba volviendo loca y ya no sabía qué hacer conmigo, así que agotó sus cartas: no me dejaba salir de la casa, a menos que fuera una emergencia o un evento especial, y para no atrasarme con mis estudios contrató una maestra que venía de lunes a viernes. Bueno, varias. Nunca duraban mucho.

Ya había recorrido cada rincón, mirado cada ventanal y diseccionado cada objeto. Los muebles eran de madera clara con acabados de concha nácar. La sala era el espacio más grande y tenía vista a un patio con sólo dos pequeños árboles podados en un perfecto círculo y plantados en jardineras de piedra. Bajo el ventanal de la sala había un espejo de agua cristalina rectangular que empezaba adentro y terminaba afuera. Además de los ventanales enormes que rodeaban la casa como un cubo de cristal, tenía paredes color crema que combinaban con el piso de mármol azul claro, tan pulido que me hacía sentir como si caminara sobre un espejo. A mediodía, cuando la luz entraba por todos lados, era insoportable andar por la casa: cada superficie desprendía un brillo que me mareaba y me daba dolor de cabeza.

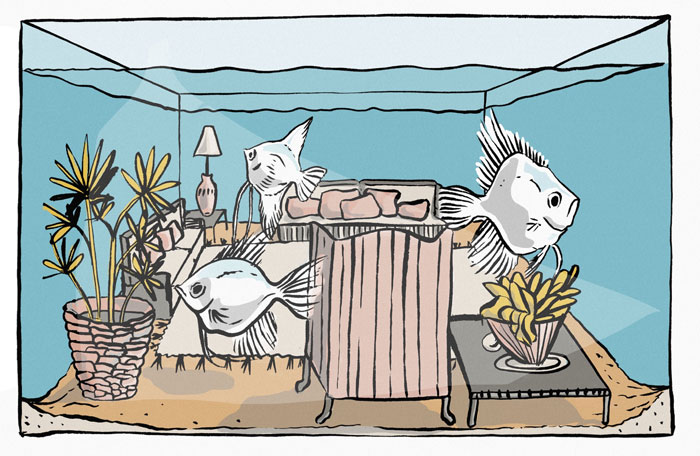

Pero de todo, lo que más me intrigaba eran los peces ángel de mamá, que también estaban en la sala. Me pasaba horas viéndolos. Eran plateados, frágiles e impredecibles, como las moscas. A veces me levantaba temprano para ver cómo los rayos del sol se reflejaban en sus escamas, que desprendían destellos saltarines. Aunque me daban pena cuando nadaban encarrerados, juguetones, y de repente chocaban con el vidrio. Seguro estaban igual de tristes que yo.

Pecera de tierra, de Denise Julieta Alvarez Plascencia

Mamá también se quedaba horas hipnotizada con la pecera. Era su adoración. La limpiaba a fondo todos los días. Tallaba frenéticamente los cristales por dentro y por fuera hasta que pareciera que no había cristal, sólo un cubo de agua con “ángeles flotando”. Ese ritual era parte de su rutina diaria obligatoria, como bañarse o comer. A veces la espiaba cuando se quedaba hipnotizada con el movimiento de los peces. Parecía que quisiera ser una de ellos y flotar con esa elegancia, encerrarse en un mundo pulcro de agua. A mí me divertía pegarle mis dedos con chocolate o chilito cada vez que podía, y más si lo hacía poco antes de que llegaran las visitas. Me quedaba dibujando con mi dedo la trayectoria del pez más grande hasta que llegaba la primera señora, o hasta que mamá me descubría.

Mis castigo tenía que ver con Daniel, mi vecino. Mamá odiaba que me juntara con él, decía que era una mala influencia, que me hacía portarme como niño porque, según ella, nos revolcábamos en la tierra como cerdos. En realidad, hacíamos túneles. Le enseñaba mis mejores técnicas para excavar en los jardines de la colonia. Éramos exploradores de la naturaleza. Llevábamos siempre una mochila con cuaderno y lápiz, una brújula rota y frasquitos para recolectar todo tipo de tierra. Nuestras misiones eran duras y a veces teníamos que ensuciarnos. Eso era lo que mi mamá más odiaba, que al final del día embarrara el lodo por toda la casa con los “zapatitos que me había comprado con tanto cariño”.

Antes de mi encerrón, ya me había castigado varias veces por salir con él. En cuanto me veía regresar a casa sabía que había estado jugando con Daniel. El castigo, muy original, era no salir de casa, pero escapar se había vuelto mi especialidad. No era tan difícil: mamá casi nunca estaba y Gloria era una señora muy ocupada. De hecho, sólo tenía que usar la puerta principal y ya, y cuando la cerraban con llave, yo esperaba, silenciosa como gato, el momento exacto: cuando Gloria salía a regar las plantas, cuando llegaba el súper a domicilio o cuando venía alguna visita. Me colaba fácilmente entre las piernas de Gloria y ella, lentísima, nunca podía atraparme.

Después de que mamá enloqueciera por mi última salida, fue imposible escapar; una, por la alarma que puso, y dos, porque Gloria ya se había aprendido todas mis estrategias. Todavía recuerdo ese día fatal por el que me castigó. Justo cuando íbamos a la mitad de nuestro túnel cayó una tormenta. Salir fue un desastre. No podíamos librarnos del lodo. Cuando regresé a casa me encontré con un drama estilo telenovela. Nunca había visto a mi mamá llorar tanto. Era como si el vestido de seda que yo traía puesto, y que me compró en uno de sus viajes, fuera otra niña.

Por suerte, Daniel es un explorador solidario que nunca me abandonó. Durante mi encierro me traía al día una caja llena de tierra con gusanos, a veces hasta dos o tres si terminaba su tarea temprano. Mi parte favorita del día era cuando la examinaba, separaba las piedras bonitas, jugaba con los gusanos y después la vaciaba en mi baúl. La última caja que me trajo no fue la excepción. Hice mi ritual y me sumergí en la tierra. Como si regresara a mi madriguera, me sentía acogida y a salvo para tener una siesta antes del gran momento.

Fue después de cenar. Gloria se aseguró de que me bañara, me lavara los dientes y me acostara. Esperé a que apagara las luces y fingí que dormía hasta que escuché cerrarse la puerta en el cuarto de servicio en la terraza. Salté de la cama y corrí al clóset para ponerme unos pantalones ligeros y una camisa floja. También saqué una cubeta mediana y una linterna que había robado de la cochera la noche anterior.

Mi objetivo era la sala, el lugar en donde mi mamá se reunía con sus amigas. Era ahí donde había ganado la reputación de ser la mejor anfitriona. Ahí les ofrecía bocadillos, que mandaba hacer un día antes, con el vino que combinara mejor. De postre les servía alguna mousse elegante, panqués de lavanda orgánica y tés exóticos. Antes de que llegaran sus amigas dejaba la casa impecable, tanto que me tenía que quitar los zapatos aunque nunca los hubiera sacado de la casa. Unas horas antes acomodaba los cuadros cada que pasaba junto a ellos, aspiraba los sillones y me arreglaba: me ponía un vestido que me picaba hasta el alma y me peinaba jalándome el pelo. También me pedía que en cuanto saludara a sus amigas me fuera de inmediato. Yo creo que le daba vergüenza mi aspecto regordete con ojos miniatura y nariz puntiaguda, y como yo sabía que le incomodaba me quedaba más tiempo.

Llegué al centro de la sala con la cubeta llena de tierra. Mi corazón latía como el de un ratón, 500 latidos por minuto. La luz de la luna llena inundaba la casa de un halo azul. Cada superficie clara la reflejaba. Los peces ángel brillaban más que nunca, se habían convertido en lámparas flotando lento entre el agua. La concha nácar de los muebles desprendía un intenso color plateado, y el espejo de agua parecía un portal a otra dimensión. Me sentía debajo del mar, flotando como los peces entre el silencio.

Entonces miré mi cubeta llena de tierra y recordé mi plan. La agarré y mi corazón se volvió a acelerar. La vacié justo al lado de la mesa nacarada. Después corrí al piano en donde había guardado cuatro cajas de tierra. Una a una las vacié alrededor de la primera cubeta hasta que me di cuenta de que la mesa me estorbaba para esparcir la tierra. En ese momento recordé que había planeado quitarla, pero por la adrenalina lo olvidé. La deslicé sobre el piso de mármol hasta el comedor y regresé para esparcir la tierra mejor. Luego me precipité al baúl que estaba falsamente cerrado con un candado de adorno y en el que mamá no guardaba cosas. Ahí me cupieron seis cajas. Las vacié también en el centro. El círculo inicial se iba haciendo más grande. La tierra seguía húmeda y con varios gusanos, pues desde que me había llegado le echaba un chorrito de agua para que no se me murieran. El último escondite en la sala era la chimenea con su pequeño biombo tapando el hueco para la leña. En verano mamá no lo quitaba, y en realidad nunca lo hacía porque se ensuciaba de ceniza, así que ahí guardé siete cajas. De la sala me pasé al cuarto de televisión en donde había escondido cuatro cajas en el otro baúl nacarado, y de ahí a mi cuarto para vaciar mi baúl. Había tanta tierra guardada que tuve que bajar y subir las escaleras no sé cuántas veces, y cuando al fin terminé, la tierra ya cubría toda la superficie de la sala. Pero no era suficiente.

Por suerte todavía tenía más guardada en la cochera, a la que se entraba por la cocina. Era perfecta porque rara vez la usaban Gloria y mamá. Hacía mucho que había dejado de ser cochera y se había convertido en bodega. A mamá le gustaba atesorar muchas cosas que casi nunca usaba, como adornos de Navidad o piezas de arte, que empezó a guardar ahí hasta que ya no cupo el coche. La cochera era inmensa y llena de cajas que ayudaban a que mis cajas se camuflaran. Ése fue el hoyo negro que necesitaba para guardar mis montañas, tantas montañas de tierra que, ya en la sala, ondulantes y majestuosas, la cubrieron casi en su totalidad. La más alta por poco tocaba el techo. Eran hermosas, pero honestamente me decepcioné porque según mis cálculos tenía suficiente tierra para enterrar TODA la sala, a excepción de la pecera y el espejo de agua. Del suelo al techo. Sin embargo, estaba tan cansada que cuando me dejé caer en la tierra y sentí su textura y olor bajo mi cuerpo, se me pasó rápido.

Mis brazos y piernas me ardían, y el sudor se resbalaba por mi cara y se pegaba a mi playera. Sentía mucho calor pero al mismo tiempo la frescura de la tierra lo calmaba. Toda mi piel tomaba de nuevo su suavidad y ahora sí sentía que revivía por completo. Escarbé un poco y me hice una especie de hueco que me abrazara. Me recosté y noté un pequeño rayo de sol que crecía lentamente. La luz naranja de afuera bañaba las montañas de tierra, resaltando tonalidades café-rojizas. Me incorporé para verlas mejor, y me encontré con un mar de tierra ondulante, en donde los montículos creaban sombras y los picos estaban iluminados. Poco a poco el azul de la casa se transformaba en naranja tostado, y el espejo antes plateado se volvía de lava.

Satisfecha, parada desde mi hueco, recorrí con mi mirada toda la habitación hasta que algo llamó mi atención: allá abajo, al pie de una montaña, los peces ángel despertaban. Juguetones, nadaban encarrerados y chocaban con el vidrio. Sin pensarlo, recuperé un poco de fuerza, bajé, agarré mi cubeta, la metí en la pecera, saqué todos los peces ángel y los liberé en el espejo de agua, que ahora parecía un lago al pie de las montañas. Luego con la misma cubeta saqué varias cargas de agua de la pecera y las repartí por la tierra. Toda la casa olía de pronto a tierra mojada. Cuando el agua en la pecera estaba por la mitad, hice lo contrario: vacié tierra en la pecera hasta que se volvió un cubo café. Ahora sí, mi creación estaba terminada. Con el ligero calor del amanecer, subí hasta mi hueco y di una última ojeada al paisaje antes de seguir escarbando un largo túnel que llegaría a otro allá afuera, en donde Daniel me estaría esperando. Agachada, rascando con mis uñas entre la reconfortante oscuridad, me imaginaba a mamá abriendo la puerta sin poder evitar sonreír.