Me enviaran a cubrirla o no, yo estaba dispuesta a hacer todo lo posible por asistir a la movilización del Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Hasta hace poco supe que en 1990, durante el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe (en el cual se reúnen feministas de distintos países), se eligió el 28 de septiembre como el día dedicado a conmemorar y recordar la importancia de legalizar esta práctica. Me parece sorprendente que, desde antes de que yo naciera, mis ancestras se unieran para defender la libertad de decisión sobre nuestros cuerpos. Treinta y un años han pasado. ¿Qué será de esas mujeres? ¿Seguirán en la lucha? ¿Qué pensarán ahora que más morras se han unido al feminismo? Decenas de ideas y preguntas vienen a mi mente como ráfagas incontrolables.

La temática del aborto lleva meses rondando mi cabeza. Todavía recuerdo cuando a inicios de verano una de mis primas, desesperada, le comentó a mi mamá que estaba embarazada. “No sé si tener a este bebé. Tengo nueve semanas de embarazo y me siento culpable”, le confesó. Su pareja, un hombre violento, quería obligarla a parir. “Me tiene amenazada”, le dijo. “Ya lo bloqueé de WhatsApp, pero sigue buscándome”. Mi mamá me contó y luego mi prima sacó el tema con tanta naturalidad, que parecía que manteníamos una amistad de toda la vida. La realidad es que no somos tan cercanas, pero creo que el hecho de tener un útero y vivir violencias similares por el hecho de ser mujeres nos acercó.

En mi día a día abordo la violencia contra las mujeres porque es en lo que me quiero especializar fotográfica y periodísticamente. He entrevistado a mujeres que, sin pedirlo, me han narrado las agresiones por las que han pasado: violaciones, abusos sexuales, violencia obstétrica, golpes, empujones, manoseos, celos, prohibiciones, humillaciones… y la lista sigue. A pesar de ello, me sentí chiquita al lado de la situación de mi prima. Mi mamá y yo sabíamos que era difícil que se alejara de ese hombre. No era la primera vez que la amenazaba. Tampoco era la primera vez que era violento con ella. Muchas veces quisimos hacérselo entender, pero no lo permitió: “Es mi vida, no se metan”, espetaba.

Una tarde de julio mi hermana y yo nos sentamos a platicar con ella en su casa, en Ecatepec, Estado de México. La conversación inició a partir de un abrazo que se convirtió en llanto. Después de chillar juntas, nos compartimos historias de violencias que habíamos experimentado a lo largo de nuestras vidas. Más temprano que tarde comencé a hablar sobre el aborto como una posibilidad y sobre la culpa que genera tomar una decisión como ésta debido a que la sociedad lo sataniza y lo ve como lo peor.

Le conté que mi mamá abortó cuando tenía 16 años. Sus hermanas la llevaron a que aspiraran el producto, y aunque parecía que todo había salido conforme al plan, tuvo que regresar porque presentó algunas complicaciones. “Ya me andaba muriendo”, decía. Hasta 2007 la interrupción del embarazo en la Ciudad de México estaba penalizada, por eso mi mamá no pudo mencionárselo a nadie. La primera vez que me habló de esto yo tenía aproximadamente 13 años. “No volvería a abortar, pero no soy quién para decirle a otra mujer que aborte o que no aborte”, comentó en su momento. Nunca lo olvidaré.

Gracias a la educación que me brindó mi familia, crecí con cierta libertad en mi toma de decisiones, pero sé que el caso de mi prima es distinto. Cuando sus padres se enteraron de que estaba embarazada de nuevo, la presionaron para que abortara: “No puedes hacerte cargo ni de tu hija, qué vas a estar haciéndote cargo de otro bebé”, “ese cabrón no va a apoyarte, te va a dejar sola”. Con todas estas ideas encima, fue a una clínica cerca de su casa en la que le ofrecieron practicarle un aborto por ocho mil pesos.

—¡¿Ocho mil pesos?!, ¿cómo?, ¿querían hacértelo en el Estado de México? Debes tener cuidado porque aquí en Edomex está penalizado —le advertí.

—Sí, dijeron que podían hacerme un legrado, pero que si se complicaba, tenía que pagar más.

Mi hermana y yo no podíamos con nuestro enojo. ¿Cómo era posible que lucraran de esta manera con la salud? De inmediato le sugerí que no volviera a esa supuesta clínica. La tarde se nos fue investigando lugares y colectivas feministas que dan acompañamiento a mujeres que tienen la intención de interrumpir sus embarazos.

—Ésta es una decisión que debes tomar tú. Nosotras te apoyaremos sea cual sea —le dejamos en claro.

—Necesito pensarlo más.

Sobra decir que al final no lo hizo. Y no importa. Me siento bien porque no la dejamos sola. Así debería ser en todos los casos. Me duele en el alma pensar que hay mujeres que tuvieron que parir por obligación, o mujeres que abortaron y, como mi madre, guardaron ese “secreto” durante toda su vida. Una vida llena de culpas.

***

Es 27 de septiembre, un día antes de la protesta, y la emoción dentro de mí no se contiene. Vería de nuevo a miles de mujeres —de todas las edades— hacer historia, y a mis compañeras y amigas que, al igual que yo, llevan su lucha a partir de la fotografía. Esta ocasión sería distinta a las anteriores porque a inicios de mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la criminalización del aborto en todo el país. Sin embargo, sólo en cuatro estados está despenalizado: Hidalgo, Veracruz, Ciudad de México y Oaxaca.

Cubrir movilizaciones feministas siempre es un dilema para mí porque esas mujeres salen a denunciar situaciones que me atraviesan directamente. Es imposible no pensar en todas las veces que he sido agredida sexualmente. En la universidad nos dicen que debemos abordar los temas con “objetividad”, que debemos ser imparciales, pero no creo que sea posible. Impregnamos nuestra subjetividad en cada entrevista, en cada escrito, en cada foto que tomamos.

Antes de irme preparo el equipo que me acompañará. Abro mi mochila e introduzco uno por uno los objetos: cámara, lente extra para poder captar de cerca las expresiones de furia, alegría y euforia de los rostros, baterías, grabadora, cargadores, paños limpios, casco, gel antibacterial, alcohol en spray, mascarillas y cubrebocas (por aquello de la pandemia).

Hasta hace algunos meses yo no tenía la costumbre de llevar un casco. Ésta fue una recomendación de colegas más experimentadas, ya que desde las protestas feministas de 2019 las agresiones se intensificaron; ahora es común que las ateneas (los cuerpos policiacos conformados por mujeres que tienen el objetivo de garantizar la seguridad de las ciudadanas) lancen petardos o gas lacrimógeno. Las feministas, por supuesto, no se han quedado atrás. El bloque negro (conformado por manifestantes que se cubren el rostro para no ser reconocidas) ha generado tácticas de autodefensa ante la violencia ejercida por el Estado.

Le envío mensajes a mis amigas fotógrafas y les aviso que iré. “Ahí nos vemos, avisas cuando llegues”, responden. Algunas de ellas llevan años asistiendo a este tipo de eventos, por eso saben cómo funcionan. Siempre que vamos nos avisamos para mantenernos atentas y cuidarnos entre nosotras. Quedo de verme a la una de la tarde con Cecilia —con quien llevo más de cuatro años de amistad— afuera de la estación Revolución del metro de la Ciudad de México. El plan es que, junto a las colectivas feministas, partamos del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia.

Martes 28 de septiembre. Es casi mediodía y en la estación Viveros de la línea 3 todo parece tranquilo. Viajo estación tras estación y, sorpresivamente, aún no hay indicios de protestas. De repente, en Hidalgo, un grupo de cinco mujeres jóvenes, con camisetas verdes y pancartas envueltas como cilindros, transborda hacia la línea 2 del metro, dirección Cuatro Caminos. Intuyo que se dirigen a la estación Revolución. Una anciana y dos hombres las observan de lejos con el ceño fruncido, pero no se atreven a pronunciar palabra alguna frente a ellas. Cecilia me envía un mensaje y me avisa que también está en Hidalgo. Pronto nos encontramos en los estrechos y brillosos pasillos del subterráneo. Juntas entramos a uno de los andenes que se encuentran en el área exclusiva de mujeres.

—Ya no soporto viajar en los vagones mixtos.

—Yo tampoco. En el área de mujeres cuando mucho las señoras se pelean por un asiento, pero sólo eso. En los mixtos inmediatamente se sienten las miradas penetrantes de los hombres —contesta Cecilia.

—Ya sé. Yo prefiero que me aviente una señora a que me toque un cabrón.

Dentro del andén nos miramos la una a la otra. Ambas estamos bien equipadas: mochila llena de aditamentos, cangureras a la cadera (para guardar el celular, el dinero, la grabadora y uno que otro dulce) y tenis ligeros que nos permiten desplazarnos con facilidad. Pero algo nos falta: ¡Coca-Cola y agua! Agua para refrescarnos y Coca-Cola para enjuagarnos y contrarrestar los efectos del gas lacrimógeno en caso de que nos rocíen.

Salimos del metro 12 minutos antes de la una. Nos detenemos en un Oxxo a comprar lo que nos hace falta y nos dirigimos hacia el Monumento a la Revolución. Caminamos a lo largo de Ponciano Arriaga, pero sigue sin haber indicios de manifestaciones. Nos encontramos con gente que camina ansiosa: hombres trajeados, mujeres con sacos y vendedores arrastrando sus diablitos a toda velocidad.

Por fin llegamos al punto de reunión.

El sol de un otoño próximo se posa sobre el Monumento a la Revolución y sobre las vallas de metal que lo rodean. El ambiente es calmado, casi disperso. En medio de la explanada hay reporteras y camarógrafos de Milenio, entre otros medios, que esperan ansiosos el inicio de la marcha. A los lados hay vendedores ambulantes —muy bien informados sobre lo que acontecerá— que ofrecen de todo para disfrutar cómodamente de una tarde de protesta, de revolución: paletas de hielo, raspados, papas, paliacates verdes, banderas violetas con el símbolo de Venus, capuchas de tela coloridas, cigarros, encendedores, agua, refresco y dulces.

Desde las avenidas y calles aledañas puñados de mujeres van llegando a la concentración. Dos chicas de alrededor de veinte años se nos acercan a Cecilia y a mí.

—¿Ustedes son parte de la Colectiva Brujas? Es que la estamos buscando desde hace un rato.

—No, nosotras somos fotógrafas y vinimos a tomar registro —respondo. Muchas de las asistentes no se conocen entre sí, pero algo adentro se les enciende al saberse compañeras. Son fáciles de distinguir: portan orgullosamente un pañuelo, cubrebocas, blusa o maquillaje verde, van con paso firme y muestran determinación en su mirada.

Desde hace algunos años el color verde se ha convertido en un emblema de la lucha feminista. Los pañuelos verdes empezaron a usarse en Argentina como una forma de demostrar apoyo al aborto legal, seguro y gratuito. Hoy en día es común que mujeres de distintos países de Latinoamérica lo traigan amarrado al cuello, en las muñecas, en la cabeza o como un accesorio más de su atuendo.

Al principio son sólo decenas, pero tras unos minutos el número crece: ahora son centenas. Durante algunos minutos, pierdo de vista a Cecilia porque me alejo a saludar a otras amigas y compañeras fotógrafas. Estamos listas. Venimos preparadas para lo que venga.

Capuchas, sudaderas, pantalones negros, martillos, picos, teasers, pintura en aerosol… es el turno del bloque negro. Imponentes, estas mujeres anónimas anuncian su entrada con cánticos feministas. No pasan desapercibidas.

—¡Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal!

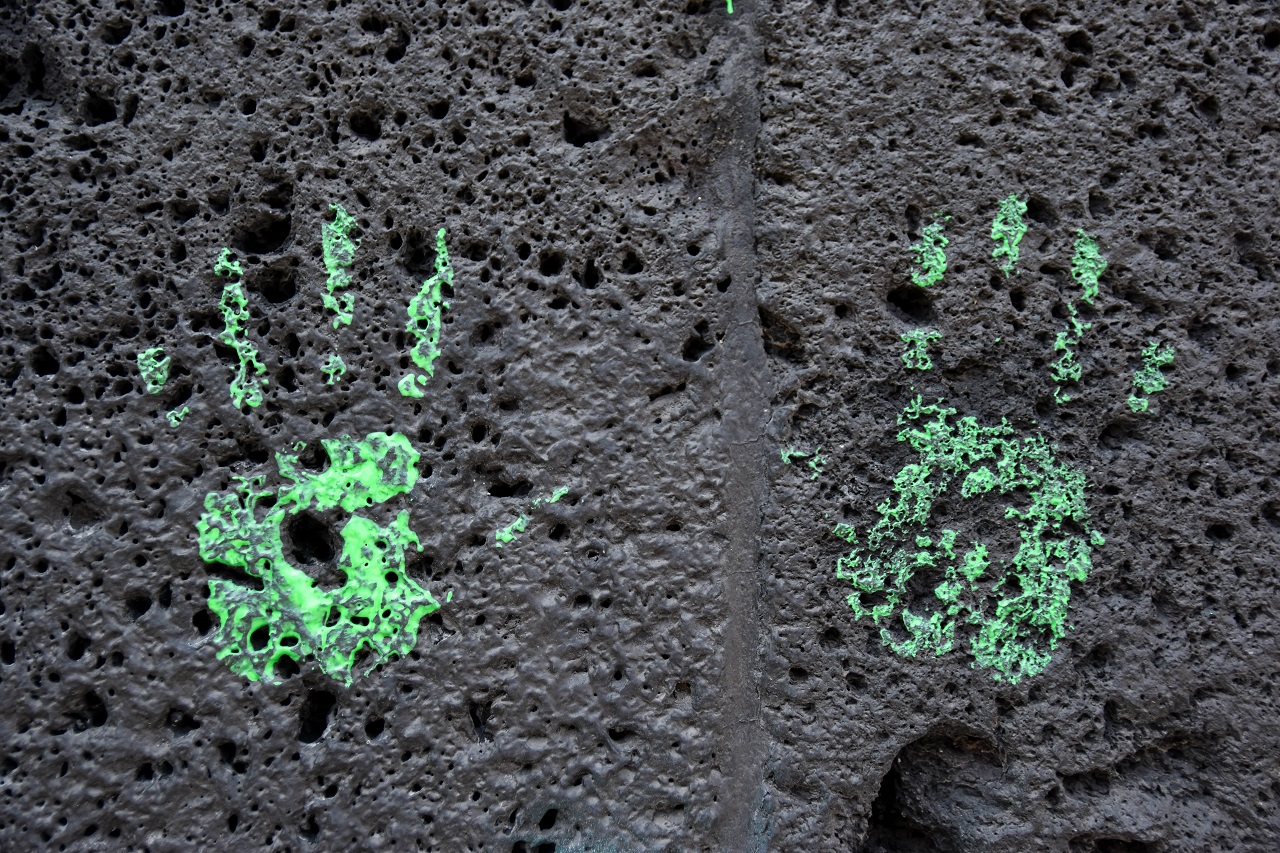

—¡Alerta!… ¡Alerta, alerta, alerta al que camina, la lucha feminista por América Latina! ¡Y tiemblen, y tiemblen, y tiemblen los machistas, que América Latina será toda feminista! —gritan al mismo tiempo que golpean con sus martillos y escriben sobre las vallas metálicas. El Gobierno de la Ciudad de México las colocó días antes para evitar que las paredes y el Monumento fueran pintados.

Saquen sus rosarios de nuestros ovarios.

Autodefensa feminista.

Embarazo no deseado, aborto acompañado.

Una mujer con vestimenta negra, lentes, cabeza rapada a los lados y pañuelo verde al cuello toma el megáfono y comienza a organizar a los contingentes: las integrantes del bloque negro se ubicarán al frente, pues ellas abrirán el paso de la manifestación; luego seguirán las adultas mayores, las mujeres con infancias, así como aquellas que tienen asma o alguna situación de salud importante. Hasta atrás irán las que tienen más experiencia.

—Las que son de primera marcha no deben irse a las orillas. Recuerden que si necesitan algo pueden pedírselo a las dirigentes o a las del bloque negro.

Tras dar indicaciones, la vocera convoca a las asistentes a que compartan sus experiencias de aborto. Rápidamente guardan silencio, forman un círculo y varias empiezan a narrar sus historias. Me acerco a ellas.

—Hoy a lo mejor no puedo decir mi nombre porque vengo encapuchada. Soy acompañanta. Y me volví acompañanta porque cuando tenía 16 años mi pareja me violó. Tuve un aborto fuerte, muy duro, y no por culpa del misoprostol, sino por culpa de todas las personas que me juzgaron y que me violentaron afuera de una clínica —dice con una voz potente, que se hace cada vez más temblorosa.

—¡No estás sola, no estás sola! —gritan las demás. Luego se acercan y se abrazan entre sí. Los clics de las cámaras se escuchan por doquier. Los medios de comunicación están metidos en la movilización. Hay reporteras y fotógrafas congelando estos momentos. Pero también hay fotógrafos y reporteros. “¡Es una marcha separatista!”, les advierten las del bloque negro siempre que estos se acercan de más.

La explanada se llena de verde, un verde abortista dispuesto a extenderse a lo largo del país. Son las dos y media de la tarde. Tienen pensado salir en una hora, pero el cuerpo policiaco se les adelanta. A los lados del Monumento a la Revolución ya hay más de cien policías desplegadas. Usan cascos, escudos y chalecos verdes con franjas anaranjadas.

—Partiremos antes porque nos están rodeando —vocea la misma mujer de lentes, cabeza rapada y ropa negra.

Sin perder más tiempo, con pancartas, letreros, palos, picos, pintas en el cuerpo y capuchas, los contingentes apuran el paso sobre la avenida Plaza de la República en dirección al Ángel de la Independencia. Las policías no se quedan atrás y cierran el paso de uno de los carriles; ahora las manifestantes están muy juntas entre sí. Los roces se hacen inevitables, por lo que las integrantes del bloque negro comienzan a accionar: rompen vidrios, escriben frases en las paredes y arrojan pintura. Corro, me pongo mi casco, encuadro como puedo y tomo algunas fotografías.

Al mismo tiempo, las mujeres que marchan pacíficamente gritan consignas: “¡Que te dije que no, pendejo, no! ¡Mi cuerpo es mío, yo decido, tengo autonomía, yo soy mía, porque no!”. Dos de ellas traen cargando un par de bocinas. Se escucha una de las piezas más famosas. En marzo de 2020 se viralizó luego de que su creadora, la compositora Vivir Quintana, la cantara al lado de Mon Laferte en el Zócalo de la capital.

que tiemblen los jueces y los judiciales.

Hoy a las mujeres nos quitan la calma;

nos sembraron miedo: nos crecieron alas.

Las asistentes la corean al unísono. La furia y la impotencia por la violencia que viven las mujeres en México desembocan en las letras que Vivir escribió para todas. Grabo como puedo y sigo caminando. Es imposible que mi piel no se erice con esta escena. Me dan ganas de salirme de mi papel como fotógrafa y unirme a los contingentes, pero sé que sólo fui a tomar registro.

A pesar de las disputas entre oficiales y el bloque negro, la protesta avanza hacia el Ángel de la Independencia. Pronto nos percatamos de que también está rodeado por vallas y, como si se tratara de un fuerte, detrás hay policías. Durante más de una hora, mujeres con picos, palos y fuego tratan de romper las uniones de las placas metálicas. Como respuesta, los oficiales arrojan gas lacrimógeno, orines y hasta petardos. Estos últimos hacen que nos repleguemos.

—¡Ustedes pueden!, ¡son unas chingonas!, ¡se va a caer! —gritan los contingentes que permanecen en la parte de atrás.

Estoy eufórica, siento la adrenalina correr por mi cuerpo. Hace varios años yo era una de esas personas que criticaban la acción directa, pero ahora entiendo el contexto y las razones que las han orillado a hacer “iconoclasia”.

—¿Por qué protegen más a un monumento que a nosotras las mujeres? ¿Dónde estaban cuando violaron a mi prima o cuando desaparecieron a mi hermana? —le pregunta una de las encapuchadas a los cuerpos policiacos.

Después de varios intentos fallidos por tirar los muros, deciden trasladarse hacia el Zócalo. Han pasado dos horas desde que inició la protesta. Con trabajo me incorporo a un lado de ellas. Me siento agotada y me duelen los pies. Voy leyendo las pancartas y trato de descifrar las historias de cada mujer que las sostiene. También voy admirando las capuchas coloridas y tomo fotos a quienes me lo permiten.

***

A las cinco y media de la tarde el Zócalo está repleto: son más de 1,600 feministas. Mientras el bloque negro se concentra en derribar las pequeñas vallas y combatir a las ateneas que rodean el Palacio Nacional, las demás colorean la plancha capitalina con poemas, hip hop de la compositora argentina Sara Hebe y mantas con leyendas como “Será ley”, “Aborto legal ya” y “Abortar también es un acto de amor”.

En ese momento me dispongo a conversar con unas cuántas. Me acerco y les pregunto por qué están ahí. Una de ellas cuenta que decidió asistir porque un año y medio antes, estando embarazada, tuvo un accidente en el que perdió al producto. A pesar de que los médicos tenían la obligación de hacerle un legrado, se lo negaron.

Otra joven, Beca, que tiene al descubierto su vientre de varios meses de embarazo, asegura que está en la marcha porque hace falta despenalizar el aborto en otros estados: “Faltan las mujeres de Jalisco, de Guanajuato, de Michoacán y del norte del país. [...] Yo me hice feminista en 2016 y la primera gran marcha a la que asistí fue la del 24A, el día de la ‘Primavera Violeta’”.

Tras breves pláticas me siento a descansar y a apreciar todo lo que han logrado las mujeres. La inconstitucionalidad de la criminalización de quienes se sometan a esta práctica y la despenalización en cuatro entidades son logros de las mujeres, ¡no del Estado!, ¡no de los gobernadores! La marea verde llegará a todo México y mi mamá, mi hermana y yo la alcanzaremos a ver; mi prima y todas las demás, también. Ninguna mujer será obligada a parir nunca más. Llegará ese día. Estoy segura.