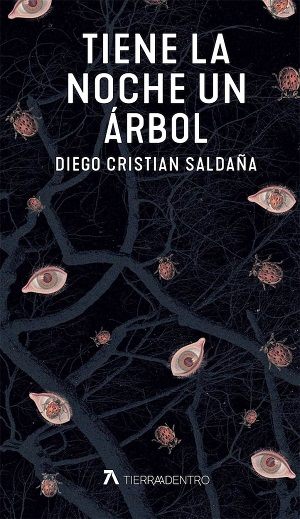

Tiene la noche un árbol

Diego Cristian Saldaña

México, Tierra Adentro, 2019, 248 pp.

Es difícil explicar de qué trata Tiene la noche un árbol, de Diego Cristian Saldaña (1990). Se trata de su primera obra narrativa, con la que obtuvo el Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas 2019. Varias veces, mientras la leía, pensé que quizá el autor se dijo al escribirla: "En caso de que no haga después otra novela, voy a poner en ésta todas las referencias, todas las tramas, todos los recursos, todas las técnicas y todos los sucesos". No sé casi nada de Diego Cristian, apenas que me dejó su libro una mañana con una dedicatoria, pero me gustaría saber más. Lo busco entre las redes sociales y lo veo por muchos lados, canta, actúa, viaja, escribe, da talleres de performance, baila, hace homenajes al canto cardenche… Naturalmente, me gustaría que escribiera nuevas novelas, pero entonces me gustaría preguntarle en torno a las decisiones que toma en las páginas de este libro. Quisiera saber por qué cierta resolución, por qué algunas estructuras. Porque pareciera que quiso contener todo apretadamente en una historia, de tal manera que a una acción le corresponde una consecuencia inmediata. Puesto que él está trepado en alguno de dichos verbos (los enumerados arriba, o quizá en alguno otro), yo comienzo una conversación imaginaria y sólo mía, la que me hace recorrer las páginas. Sé, antes de comenzar a preguntar, que no terminaré de resolver esta novela, la cual es un pequeño artefacto que necesita armarse en la mente del lector. Hay pistas por todos lados y tal nivel de relaciones que no esperen que una primera lectura las conecte todas. Es como esos relojes que uno abre por curiosidad y al cerrarlos, quedan más piezas tiradas todas por la habitación. Como yo no sé armar de nuevo el mecanismo de la novela y simplemente quiero irme y dejar todo regado, prefiero hacerle al autor preguntas de poética: ¿qué sigue en la siguiente narración?, ¿cuáles de estas resoluciones que ahora están en este libro te dejaron insatisfecho?, ¿qué es lo que en realidad quieres continuar? Hablo como si por aquí hubiera alguien que me oyera, cuando en realidad hablo conmigo. Pero es que sé que al realizar preguntas frente a la obra de arte las esfinges, tradicionalmente mudas, se ponen a hablar. El punto de partida de la novela es sencillo, aunque desemboca en asuntos que no conozco del todo, así que llegaré hasta cierto punto de los caminos, y luego me daré la vuelta otra vez. Ni siquiera sé por qué hilo comenzar a desmadejarla. Pensé que por el título, verso de Muerte sin fin, pero en el fondo ignoro si eso me lleve a ninguna parte: "Tiene la noche un árbol / con frutos de ámbar". No sé si se refiere a las estrellas, semifijas en la inmensidad, que señalan el destino. Señalan todos los destinos, o por lo menos los cubren. La novela mira a veces a ese cielo, a la inmensidad y al jeroglífico de las estrellas. Pero más comúnmente, mira hacia dentro, como hacían los surrealistas, pues en gran medida este libro es un homenaje a esos artistas que, en tiempos de entreguerras, habían diagnosticado antes que nadie la putrefacción del siglo XX. Tal vez este libro, al hacer homenaje a los artistas de hace cien años, pretenda usar esa mirada rara de los surrealistas ante el mundo. O, al menos, mirar los productos del surrealismo en este país: Xilitla, la visita de Artaud, todo el arte mexicano deudor de esa vanguardia tan europea como americana. Cuánto del arte mexicano, visible y oculto, es fructificación de esa escuela. Pero todas las referencias que realiza el texto crean una constelación enorme y quizá ajena a la propia narración.

Es difícil explicar de qué trata Tiene la noche un árbol, de Diego Cristian Saldaña (1990). Se trata de su primera obra narrativa, con la que obtuvo el Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas 2019. Varias veces, mientras la leía, pensé que quizá el autor se dijo al escribirla: "En caso de que no haga después otra novela, voy a poner en ésta todas las referencias, todas las tramas, todos los recursos, todas las técnicas y todos los sucesos". No sé casi nada de Diego Cristian, apenas que me dejó su libro una mañana con una dedicatoria, pero me gustaría saber más. Lo busco entre las redes sociales y lo veo por muchos lados, canta, actúa, viaja, escribe, da talleres de performance, baila, hace homenajes al canto cardenche… Naturalmente, me gustaría que escribiera nuevas novelas, pero entonces me gustaría preguntarle en torno a las decisiones que toma en las páginas de este libro. Quisiera saber por qué cierta resolución, por qué algunas estructuras. Porque pareciera que quiso contener todo apretadamente en una historia, de tal manera que a una acción le corresponde una consecuencia inmediata. Puesto que él está trepado en alguno de dichos verbos (los enumerados arriba, o quizá en alguno otro), yo comienzo una conversación imaginaria y sólo mía, la que me hace recorrer las páginas. Sé, antes de comenzar a preguntar, que no terminaré de resolver esta novela, la cual es un pequeño artefacto que necesita armarse en la mente del lector. Hay pistas por todos lados y tal nivel de relaciones que no esperen que una primera lectura las conecte todas. Es como esos relojes que uno abre por curiosidad y al cerrarlos, quedan más piezas tiradas todas por la habitación. Como yo no sé armar de nuevo el mecanismo de la novela y simplemente quiero irme y dejar todo regado, prefiero hacerle al autor preguntas de poética: ¿qué sigue en la siguiente narración?, ¿cuáles de estas resoluciones que ahora están en este libro te dejaron insatisfecho?, ¿qué es lo que en realidad quieres continuar? Hablo como si por aquí hubiera alguien que me oyera, cuando en realidad hablo conmigo. Pero es que sé que al realizar preguntas frente a la obra de arte las esfinges, tradicionalmente mudas, se ponen a hablar. El punto de partida de la novela es sencillo, aunque desemboca en asuntos que no conozco del todo, así que llegaré hasta cierto punto de los caminos, y luego me daré la vuelta otra vez. Ni siquiera sé por qué hilo comenzar a desmadejarla. Pensé que por el título, verso de Muerte sin fin, pero en el fondo ignoro si eso me lleve a ninguna parte: "Tiene la noche un árbol / con frutos de ámbar". No sé si se refiere a las estrellas, semifijas en la inmensidad, que señalan el destino. Señalan todos los destinos, o por lo menos los cubren. La novela mira a veces a ese cielo, a la inmensidad y al jeroglífico de las estrellas. Pero más comúnmente, mira hacia dentro, como hacían los surrealistas, pues en gran medida este libro es un homenaje a esos artistas que, en tiempos de entreguerras, habían diagnosticado antes que nadie la putrefacción del siglo XX. Tal vez este libro, al hacer homenaje a los artistas de hace cien años, pretenda usar esa mirada rara de los surrealistas ante el mundo. O, al menos, mirar los productos del surrealismo en este país: Xilitla, la visita de Artaud, todo el arte mexicano deudor de esa vanguardia tan europea como americana. Cuánto del arte mexicano, visible y oculto, es fructificación de esa escuela. Pero todas las referencias que realiza el texto crean una constelación enorme y quizá ajena a la propia narración.La novela está dividida en dos partes: dos historias aparentemente separadas, cuya unión profunda se me escapa. Por alguna razón, la primera parte consta de los capítulos nones y la segunda, de los pares. No sé si la relación entre ambas historias es de simultaneidad o si, al contrario, deben de contarse en dos tiempos distintos. (No recuerdo, por ejemplo, si en esta segunda parte se habla de la epidemia que ocurre en la Ciudad de México o del terremoto que la devasta). Por alguna razón, el autor no las barajó sino que dejó los dos montoncitos de capítulos separados unos de otros.

Me referiré a ciertos aspectos de la trama. Los sueños de Felipe, el protagonista de la primera mitad de la novela, se cumplen puntualmente al día siguiente de ser soñados. Un día, una pandemia; otro, un terremoto. Al tercero sueña que desaparece Nora, una exnovia que trabaja como conductora de un programa de televisión en el Amazonas… Todo esto se lo comienza a contar a Julia, una psicoanalista con la que empieza a tener una relación erótica. Ese día, en la mañana, la madre de Felipe, Laura, llega inesperadamente a vivir con él. Por cierto, cada cosa que ella come tiene un extraño sabor a huevo… Ah, por cierto, su padre, que lleva mucho tiempo en estado de coma, acaba de morir. Son demasiados asuntos en unas pocas páginas, más de los que cualquier narrador sería capaz de contar. Por esa razón, supongo, las consecuencias de cada uno de estos sucesos no tienen la suficiente trascendencia en la historia. Si bien la ciudad está devastada, eso apenas interfiere en la narración. Aunque hay una epidemia de algo como una gripa, tampoco hay consecuencias serias (lo cual notamos de inmediato, todos, luego de vivir una larga epidemia). La narración avanza pero se llena de varias referencias (el blues y el jazz, el cine de Christopher Nolan, la poesía japonesa, el Surrealismo, etc.) cuya consistencia no siempre me queda clara. Y algunos elementos de la trama que no vuelven a aparecer o a justificar su presencia (el trabajo de Felipe como analista de economía, o el de su madre, en un laboratorio de biología). Es como si la trama fuera una ramificación que terminara en estériles inflorescencias, como todas las cosas que le saben a huevo a Laura, aunque el huevo le sabe a fettuccini en salsa de tres quesos con piñón y trozos de salmón ahumado. Tal vez eso se deba a que el hilo central de la novela, o la semilla que dio como consecuencia todo este planteamiento novelístico sea la admiración por el Surrealismo, los artefactos literarios que no conducen a resoluciones lógicas, las ramificaciones absurdas, etc. Pero suena contrario a la sucesión estrictamente lógica entre sueño y predicción que vive el protagonista de esta primera mitad de la novela. Pero, ¿y su revés?, es decir, la otra mitad del libro. Es completamente diferente. Mientras la primera parte del libro podría ocurrir en una ciudad cualquiera, la segunda tiene un fuerte arraigo en el paisaje (Xilitla, Acapulco…). Mientras que la narrativa de la primera parte tiene una complejidad que parece evocar los guiones de Christopher Nolan, la segunda parte tiene una linealidad centrada en apenas tres personajes. Su estilo me parece más cuidadoso en cuanto a las consecuencias que tienen los actos de los personajes. A diferencia de los nones, cada capítulo de esta sección está precedido por un haiku: recordatorio de la pequeñez de la humanidad ante la naturaleza (por ejemplo: "No lloréis, bichos, / que sufren desengaños / hasta los astros", de Kobayashi Issa, 1763-1827). Aquí se cuenta la historia de un viaje que realiza una pareja (Mercedes y Andy). Los acompaña Phillip, el abuelo de Mercedes. Estos últimos, de Texas; Andy, de ascendencia griega. Es un nuevo homenaje a los surrealistas: la imagen de André Bretón los lleva a visitar San Luis Potosí. El tiempo se espacia, existe la oportunidad de integrar el paisaje a los estados de ánimo, y los personajes igualmente logran crear un espíritu lo suficientemente estable como para guardar secretos y para contemplar misterios. Caminan por Las Pozas y la arquitectura de Edward James se refleja en el interior. Los jóvenes buscan la experiencia estética, el descubrimiento de un pequeño mundo perdido en la Huasteca; en tanto que Phillip regresa a visitar un recuerdo. Al final, los jóvenes se dan cuenta de que forman parte de la continuidad de una historia que comenzó mucho tiempo antes que ellos.

Jean Cocteau, cercano a los surrealistas, dijo que "el mecanismo de una obra de arte era invisible". Como un mecanismo de referencias, me parece que la novela crea una constelación inconsistente. Mayor fortuna tienen los personajes que construyen su destino como un proyecto de búsqueda del Surrealismo, para que —como dicen en algún pasaje de la novela— "los sueños gobiernen la vida, para permitir que el alma gobierne al hombre".