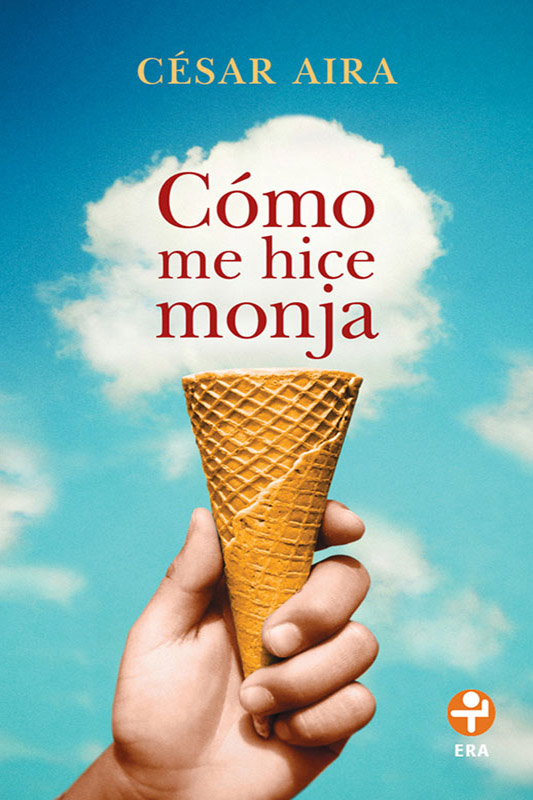

Cómo me hice monja

César Aira

Ciudad de México, Ediciones Era, 2017.

En la novela de César Aira Cómo me hice monja (1993; 2017) notamos que existe una constante simulación, histrionismo o gesticulación de parte del personaje niño que cuenta la historia. La obra es narrada en primera persona y desde sus líneas iniciales es posible saber que estamos ante un libro poco convencional en el que los límites entre autor, lector y personaje son subvertidos, haciéndonos entrar en un juego de complicidades y mascaradas que de alguna manera obligan al lector a cambiar sus actitudes respecto a los personajes. Para empezar, el niño que narra la historia se llama César, y remata que es César Aira, pero incluso así sabemos que no estamos ante una biografía o una novela biográfica, ni siquiera ante una autoficción. El yo narrativo, siempre personaje sesgado y trasunto del autor, es conducido a otros límites en donde se confunde su sexo, tal y como en el Orlando de Virginia Woolf, donde el personaje principal puede ser uno y lo otro alternativamente, dependiendo del periodo histórico que le toque vivir. En el caso de la novela de Aira, el narrador refiere en su monólogo interior una disforia de género que le causa un tremendo sufrimiento: la impotencia de no ser tratada como niña, la frialdad del padre, la imposibilidad de tener juguetes apropiados a su sexo, la incomodidad de ser tratado como varón, la agresividad del mundo exterior y la propia negación de su sensibilidad por parte de amigos y familiares.

En la novela de César Aira Cómo me hice monja (1993; 2017) notamos que existe una constante simulación, histrionismo o gesticulación de parte del personaje niño que cuenta la historia. La obra es narrada en primera persona y desde sus líneas iniciales es posible saber que estamos ante un libro poco convencional en el que los límites entre autor, lector y personaje son subvertidos, haciéndonos entrar en un juego de complicidades y mascaradas que de alguna manera obligan al lector a cambiar sus actitudes respecto a los personajes. Para empezar, el niño que narra la historia se llama César, y remata que es César Aira, pero incluso así sabemos que no estamos ante una biografía o una novela biográfica, ni siquiera ante una autoficción. El yo narrativo, siempre personaje sesgado y trasunto del autor, es conducido a otros límites en donde se confunde su sexo, tal y como en el Orlando de Virginia Woolf, donde el personaje principal puede ser uno y lo otro alternativamente, dependiendo del periodo histórico que le toque vivir. En el caso de la novela de Aira, el narrador refiere en su monólogo interior una disforia de género que le causa un tremendo sufrimiento: la impotencia de no ser tratada como niña, la frialdad del padre, la imposibilidad de tener juguetes apropiados a su sexo, la incomodidad de ser tratado como varón, la agresividad del mundo exterior y la propia negación de su sensibilidad por parte de amigos y familiares.La historia comienza en la provincia de Rosario, Argentina, donde el personaje se ha mudado con sus padres. Al principio de la novela, el niño es llevado por su padre a comer un helado de frutilla que resulta echado a perder —el autor lo explica por ciertos ciánidos que contaminaron los alimentos en alguna época calurosa en Argentina—. Es la primera vez que el personaje come un helado y éste le resulta repugnante. Se produce un altercado con su padre quien trata de forzar al niño a comerlo. El padre se acerca al heladero y luego de una discusión termina por asesinarlo. Este episodio representa el punto de arranque de la historia y es uno de los puntos centrales hacia el que se vuelve como interrogante, signo o garabato, al fin y al cabo. Ese impactante hecho del helado de frutilla descompuesto es una metáfora y el autor se encarga de llenarla de significaciones. Se desata, a nivel interior del personaje, una especie de vértigo en donde el niño habrá de enfermarse por intoxicación y luego, la presencia de ciertos padecimientos físicos y mentales. Después de muchos episodios de histeria que lo hacen recluirse en casa, surge en la psique del personaje una sensación de desarraigo que le impide ser asimilado por la escuela, donde jamás logra adaptarse; le resulta casi imposible leer. Aira crea un personaje abisal y extraño que se narra a sí misma(o) y se define: “Pero ese agujero era yo”. Como una criatura fuera de su hábitat natural, sobre el niño Aira circula el flujo del mundo como un vértigo ininteligible y misterioso, el infierno que representa su relación con otros niños.

Se advierte el escarnio como una señal del mundo que le rodea, un mensaje que se recibe con estupor y con una sensación de orfandad: la ausencia de amigos, el padre que se encuentra preso luego del asesinato del heladero, el mutismo de su madre que parece culparlo de todas las desgracias de la familia. La novela se vuelve una alegoría sobre la no niñez, la inocencia destruida con terapia de shock, el descubrimiento constante no como felicidad e iluminación sino como vergüenza. Nuestro mundo es un álgebra rebuscada y monstruosa, pero ésta no contiene sueños felices sino ofensas, tanto explícitas como enmarañadas en su lenguaje críptico. El niño-niña Aira es marginal entre los marginales, distinto entre los iguales, indeseable entre pares, es “tarado” y es “monstruo”, según palabras de su maestra. Entre la simulación, el enmascaramiento, la gesticulación, la marginalidad, la monstruosidad, el rechazo y la discriminación, el niño Aira es la larva del escarabajo kafkiano del que todos procedemos y creo que esto requiere una explicación adicional: nuestra natural singularidad y autenticidad es reducida por la tendencia social a homogeneizarlo todo, a convertirnos en instrumento y función, a inculcarnos el contenido cultural y social adecuado para ser operacionales. Toda sociedad es mutatis mutandis un sistema de represión y censura. Nuestro margen de libertad y expresividad se reduce al mínimo. Cada ser humano viene a negociar, a encontrar un punto medio entre lo que es y lo que le imponen que sea. El personaje-narrador de Aira es un trasunto no instrumental del autor, desfasado por completo del mundo.

Al interior de esa disforia de género el personaje anhela tener una muñeca, “un deseo agudo, doloroso”. César Aira se vale de símbolos y alegorías para proyectar miedos y deseos. Todo rezuma precariedad: el helado echado a perder y la imposibilidad de disfrutar ciertos pequeños placeres, la cárcel-hospital que recluye al padre, la escuela como dadora y organizadora de decepción e infelicidad, la muñeca como metáfora de la compañía y la amistad. En la ensoñación del personaje persiste la necesidad de transformación: de sí mismo y de la realidad. En su visión del mundo, el sueño y la realidad tienen un carácter intercambiable. De su condición humana, el personaje anhela pasar a una encarnación angelical. Hay un momento en el que el niño Aira imagina que su memoria se confunde con la radio. Su cabeza es un mecanismo emisor y receptor. Esta monstruosa delusión esquizoide se parece mucho a la presentada por el singular personaje de Salman Rushdie en Los hijos de la medianoche, Saleem Sinai, quien imagina recibir todo el día las transmisiones de la radio nacional y parece decirnos “yo soy All India Radio”. En toda la novela de Aira, el personaje insiste en mimetizarse con aquello que lo rodea. Como haciéndose consustancial con el mundo, persiste en él (ella) una incesante necesidad de participación. El título de la obra es engañoso, no estamos ante alguien que experimente una iluminación o transformación de índole religiosa. Tal vez es una alegoría sobre el cambio, sobre las mutaciones que experimentamos como personas en nuestra niñez. La novela de Aira busca crear conmoción y hasta cierto punto, incomodidad en el lector. No estamos ante una novela formal sino una que busca subvertir los roles de la historia y el género del personaje para, a partir de ahí, forzar al lector a acercarse a la historia de manera distinta y con reglas inéditas y poco experimentadas en el ámbito literario.