|

Favor no tocar, lamer, acariciar o montar ninguna de las piezas.

Cartel a la entrada del museo

(1)

Tomé la línea roja en la estación de la calle 72, Central Park West, y fui bajando calles mientras sobre mi cabeza la isla de Manhattan recibía otra vez al invierno. Volví a la superficie en la calle 28 y caminé un par de cuadras hasta la esquina donde la 27 se encuentra con la Quinta Avenida. Ahí está el Museo del Sexo de la ciudad de Nueva York, a pocos metros de las lenguas de cristal que lamen la fachada del Gershwin Hotel. Tomé la línea roja en la estación de la calle 72, Central Park West, y fui bajando calles mientras sobre mi cabeza la isla de Manhattan recibía otra vez al invierno. Volví a la superficie en la calle 28 y caminé un par de cuadras hasta la esquina donde la 27 se encuentra con la Quinta Avenida. Ahí está el Museo del Sexo de la ciudad de Nueva York, a pocos metros de las lenguas de cristal que lamen la fachada del Gershwin Hotel.

El edificio es menos flamboyante de lo que podría ―¿debería?― ser, la planta baja y el mezzanine están cubiertos con elegantes bloques de mármol gris y de ahí hacia arriba es un esquinero que pasa desapercibido. La puerta principal tiene una gran X plateada en el centro, que se parte en dos cuando se la empuja para entrar o salir. A manera de lobby, antes de la “boletería”, antes de las escaleras que llevan al sótano donde funcionan el Oralfix Aphrodisiac Café (la especialidad de la casa son las ostras) y el clóset para los visitantes, está el gift shop, por si no se anima a ver las exhibiciones o precisamente a manera de foreplay para que se anime. Té afrodisiaco, tapetes de lana con motivos kama sutra, máscaras de cuero con los orificios necesarios en los lugares necesarios, dildos de todos los colores, tamaños, texturas, voltios y hasta un mini vibrador para espías disfrazado de lápiz labial, manuales para acariciarse en la playa o tocarse en la ducha después de haberse acariciado en la playa… Esto es basura. Lo que debería escribir es que por esos días parecía que todos estaban teniendo sexo. Todos menos yo. Todos y en todas partes. Todos y sobre todo Natalie. Siempre hay una, siempre es la misma y la mía se llama Natalie.

Era un hombre con una misión. Tenía un tema y una revista que esperaba ese tema, una revista que además estaba pagando por un viaje de “turismo alternativo” que debía darles ganas de viajar a otros ecuatorianos. Pero yo no tenía ganas de seguir viajando. No tenía ganas de seguir, punto. Tampoco quería morirme, sólo dejar de pensar en lo que había pasado hace diecisiete horas en el teatro del Lincoln Center. Primer mail: Encontrémonos en el Lincoln Center en la pileta central a las 7:30! Segundo mail: NO A LAS 5:30!!! EN PUNTO!!! VAMOS A VER UN BALET!! CONSEGUÍ TICKETTTSS!! Tercer mail: AHÍ TE ESPERO PUNTUAL POR QUÉ NO ENTRAS SAME PLACE!! 5:30!!! Natalie me invitó a ver “El Cascanueces” y en el primer acto, antes de que el ballet enfrentara a soldados de jengibre contra ratas gigantes, nos trenzamos en un beso que la oscuridad del teatro se ocupó de esconder de los niños sentados a nuestro alrededor: un millón de criaturas uniformadas de rojo navidad.

Lo recuerdo perfectamente, en 3D y con la música de Tchaikovsky subiendo desde la fosa al pie del escenario. Quisiera olvidarlo, quisiera olvidar tantas cosas, pero mi memoria no es selectiva, es una señora gorda que mira telenovelas mientras plancha.

(2)

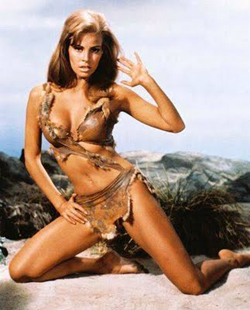

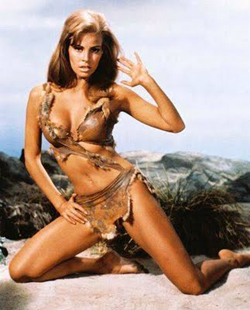

Entré a la primera sala encontré Action: sex and the moving image, una muestra dedicada al sexo en pantalla grande, chica y portátil. La luz artificial venía de los monitores Coby colgadas como cuadros en las paredes y de una serie de mesas dispuestas en el piso, cuyas superficies proyectaban distintos tipos de lubricidad visual. Raquel Welch saliendo de una laguna prehistórica cual diosa de las profundidades, apenas contenida en ese bikini de piel que se confundía con su carne bronceada en Hace un millón de años (1966), Jane Fonda flotando en cámara lenta en la no gravedad de la galaxia, despejándose de su traje espacial hasta quedar desnuda, perfecta, y empezar a sobarse en los muros alfombrados de ese futuro cargado de sexo y música disco llamado Barbarella (1968). El sexo nos penetra sobre todo por los ojos. Yo lo aprendí desde pequeño. Aún estaba en la primaria y en casa de mi mejor amigo, cuando sus padres se iban a trabajar, veíamos una película que él llamaba Volumen 1. La cinta corría en el Betamax y nosotros nos corríamos cada cual por su lado, montados sobre almohadas que, tal vez, eran las mismas que sus padres usaban para dormir las largas jornadas de trabajo que los mantenían lejos del hogar. Entré a la primera sala encontré Action: sex and the moving image, una muestra dedicada al sexo en pantalla grande, chica y portátil. La luz artificial venía de los monitores Coby colgadas como cuadros en las paredes y de una serie de mesas dispuestas en el piso, cuyas superficies proyectaban distintos tipos de lubricidad visual. Raquel Welch saliendo de una laguna prehistórica cual diosa de las profundidades, apenas contenida en ese bikini de piel que se confundía con su carne bronceada en Hace un millón de años (1966), Jane Fonda flotando en cámara lenta en la no gravedad de la galaxia, despejándose de su traje espacial hasta quedar desnuda, perfecta, y empezar a sobarse en los muros alfombrados de ese futuro cargado de sexo y música disco llamado Barbarella (1968). El sexo nos penetra sobre todo por los ojos. Yo lo aprendí desde pequeño. Aún estaba en la primaria y en casa de mi mejor amigo, cuando sus padres se iban a trabajar, veíamos una película que él llamaba Volumen 1. La cinta corría en el Betamax y nosotros nos corríamos cada cual por su lado, montados sobre almohadas que, tal vez, eran las mismas que sus padres usaban para dormir las largas jornadas de trabajo que los mantenían lejos del hogar.

La historia que protagonizamos Natalia y yo comenzó hace mucho y cuando pienso en ello me parece estar viendo una película que habría sido un gran corto, que pudo haber terminado pronto y bien, quizás no bien, pero pudo haber tenido un final en vez de lo que tuvo, de lo que tiene, una cantidad obscena de “escenas no borradas” que han ido alargando las agonías de protagonistas y espectadores, a tal punto que ya en la sala no queda un alma. Mal.

La segunda sala es una habitación de paredes blancas y piso de madera bautizada con el nombre de Spotlight. Durante todo el año, los más de 15,000 objetos que forman parte de la colección permanente del Museo del Sexo toman turnos para ser exhibidos en este lugar. El Anti Onanism Device de 1890, un cinturón de castidad metálico para hombres, compite hombro a hombro con el trabajo manual del animador under Michael Sullivan: Barbies y Kens disfrazados de robots y teniendo sexo en un mundo paralelo formato stop-motion. La joya de la corona, sin embargo, está detrás de una caja de plástico transparente empotrada en la pared, es el torso de una muñeca de silicón, donado por la compañía californiana Realdoll (la casa de las mejores love dolls del mundo, provistas con vaginas que vibran y se mojan), y tres orificios permiten sentir sus senos o descansar la mano entre sus muslos. Al principio la traté con indiferencia, como si su cuerpo no me interesara en lo absoluto. Di una vuelta por el resto de la sala, pero no pude concentrarme en nada más. Parecía de verdad. Se sentía de verdad. La elasticidad esponjosa de la piel humana, eso mismo, lo juro. En ese momento me di cuenta, aquello era lo más cerca que había estado del sexo de una mujer en mucho tiempo. Y me dieron ganas de llorar.

Semanas antes de mi viaje nos encontramos en el chat. Yo había pasado el día bebiendo y me conecté con la esperanza de encontrar a alguien con quien seguirla. Ella fue la primera en aparecer, invisible como siempre. “oye, sabes como se preparan las lentejas???”, le dije que las pusiera en el microondas a ver qué pasaba y ella respondió “quiero verte”. Acto seguido abrió una cuenta en Skype con un nombre sugerido por mí, un nombre que, por lo demás, se siente como un tatuaje hecho en prisión. La cocina era minúscula, muy Nueva York, y estaba en alguna parte de Brooklyn. Esa noche la acompañé a cenar y me fijé en lo poco que se había servido, en lo flaca que estaba, y en que ya no usaba sostén. Luego me llevó con ella al baño, la vi orinar con las rodillas muy juntas, columpiándose hacia adelante, y le pedí que se masturbara. Se bajó el jean, se puso boca abajo, se metió la mano y comenzó a restregarse contra lo que parecía un sofá aunque bien pudo haber sido un colchón tirado en el piso. Tenía un calzón celeste con flores blancas, diminutas, copos de nieve sobre el agua. Sobre su espalda, el tronco de un árbol se mecía y las hojas aruñaban el vidrio de la ventana. Me decía “quiero que vengas y me penetres” cuando alguien más metía una llave en la cerradura de su casa. Se levantó de inmediato, asustada, aplastó un botón en el teclado de su computadora y todo se volvió negro. Yo tenía la mano embarrada de leche. Al día siguiente me escribió un mail, “tengo fe, creo que el amor puede ser limpio, puro, sin resentimientos ni rencores, un amor bueno, yo lo estoy encontrando y seguro tu también lo encontrarás”.

(3) (3)

El letrero a la entrada de la tercera sala es suficientemente claro: The Sex Lives of Animals. ¿Sabían que en las manadas de leones, visones americanos, jirafas, moscas de la fruta, elefantes africanos, ballenas grises, koalas y pingüinos existen comunidades gay (sólo con los de su misma especie, eso sí) en las que se vive libremente y sin restricciones de ningún tipo la orientación sexual? No, qué van a saber, a quién le importa, además. A la mierda. Yo me largo.

El invierno hace que el sol se oculte antes de lo acostumbrado. Eran las cinco de la tarde cuando salí del Museo del Sexo y ya todo estaba oscuro. Decidí caminar de regreso, tal vez el cansancio de cincuenta calles en los muslos me evitara una noche boca arriba, condenada a la triste marcha del pajazo solitario. Llegué a la 34 y me paré al pie del Empire State Building.

Mis postales de Nueva York ya nunca serán las mismas. Recodaré estar sentando en el hall del teatro del Lincoln Center, nadie alrededor, sus piernas sobre los mías. Recordaré que cuando me besó quiso tragarme y yo quise vivir entre sus costillas. Recordaré que sus besos nunca dejarán de ser los únicos, los últimos, y que por más que lo intente hay algo que no cambiará: esos besos seguirán su camino con o sin mí. Recordaré que me lo agarró y me dijo “quiero que me lo metas, podría hacerte el amor ahora mismo” y medio segundo después me dijo “pero sería sólo sexo”. Recordaré que llevaba un suéter gris de botones muy pequeños, una licra negra, unos zapatos que parecían de ballestita, un abrigo a cuadros cuyo bolsillo derecho estaba sujeto con alfileres y un sombrero como de los años veinte con una flor de tela en la banda. “Yo te dije que nos casemos, te lo pedí no sé cuántas veces. Ya no. Estoy bien, estoy enamorada. Estoy enamorada y estoy haciendo esto, ¡Dios! Es mi carne, todo es culpa de la carne.”

Esperé a que terminara de llorar y luego caminamos juntos hasta la estación del Subway. Nos despedimos en Columbus Circle. Me dio un abrazo y yo traté de darle un beso que supo esquivar.

Alguna vez me prometió que si se casaba con otro me invitaría a su matrimonio con un solo propósito: que la violara. Me lo dijo susurrándome al oído que me estaba comiendo, “me encierras en un baño, me das la vuelta, me levantas el vestido, me arrancas el calzón y me violas”. Puedo verla enmarcada en el espejo de ese baño, los ojos cerrados, los labios empinados como besando el aire, el velo cediendo hacia delante en cada golpe hasta cubrirle la cara. Puedo vernos de lejos, congelados para toda la eternidad, como piezas en un museo. Y supongo que eso me convierte en un hombre muerto. Alguna vez me prometió que si se casaba con otro me invitaría a su matrimonio con un solo propósito: que la violara. Me lo dijo susurrándome al oído que me estaba comiendo, “me encierras en un baño, me das la vuelta, me levantas el vestido, me arrancas el calzón y me violas”. Puedo verla enmarcada en el espejo de ese baño, los ojos cerrados, los labios empinados como besando el aire, el velo cediendo hacia delante en cada golpe hasta cubrirle la cara. Puedo vernos de lejos, congelados para toda la eternidad, como piezas en un museo. Y supongo que eso me convierte en un hombre muerto.

El Museo del Sexo abre de domingo a jueves, de 10:00 am a 8:00 pm. Sábados y domingos hasta las 9:00 pm. Cerrado el día de Acción de Gracias y el día de Navidad.

|

Tomé la línea roja en la estación de la calle 72, Central Park West, y fui bajando calles mientras sobre mi cabeza la isla de Manhattan recibía otra vez al invierno. Volví a la superficie en la calle 28 y caminé un par de cuadras hasta la esquina donde la 27 se encuentra con la Quinta Avenida. Ahí está el Museo del Sexo de la ciudad de Nueva York, a pocos metros de las lenguas de cristal que lamen la fachada del Gershwin Hotel.

Tomé la línea roja en la estación de la calle 72, Central Park West, y fui bajando calles mientras sobre mi cabeza la isla de Manhattan recibía otra vez al invierno. Volví a la superficie en la calle 28 y caminé un par de cuadras hasta la esquina donde la 27 se encuentra con la Quinta Avenida. Ahí está el Museo del Sexo de la ciudad de Nueva York, a pocos metros de las lenguas de cristal que lamen la fachada del Gershwin Hotel.  Entré a la primera sala encontré Action: sex and the moving image, una muestra dedicada al sexo en pantalla grande, chica y portátil. La luz artificial venía de los monitores Coby colgadas como cuadros en las paredes y de una serie de mesas dispuestas en el piso, cuyas superficies proyectaban distintos tipos de lubricidad visual. Raquel Welch saliendo de una laguna prehistórica cual diosa de las profundidades, apenas contenida en ese bikini de piel que se confundía con su carne bronceada en Hace un millón de años (1966), Jane Fonda flotando en cámara lenta en la no gravedad de la galaxia, despejándose de su traje espacial hasta quedar desnuda, perfecta, y empezar a sobarse en los muros alfombrados de ese futuro cargado de sexo y música disco llamado Barbarella (1968). El sexo nos penetra sobre todo por los ojos. Yo lo aprendí desde pequeño. Aún estaba en la primaria y en casa de mi mejor amigo, cuando sus padres se iban a trabajar, veíamos una película que él llamaba Volumen 1. La cinta corría en el Betamax y nosotros nos corríamos cada cual por su lado, montados sobre almohadas que, tal vez, eran las mismas que sus padres usaban para dormir las largas jornadas de trabajo que los mantenían lejos del hogar.

Entré a la primera sala encontré Action: sex and the moving image, una muestra dedicada al sexo en pantalla grande, chica y portátil. La luz artificial venía de los monitores Coby colgadas como cuadros en las paredes y de una serie de mesas dispuestas en el piso, cuyas superficies proyectaban distintos tipos de lubricidad visual. Raquel Welch saliendo de una laguna prehistórica cual diosa de las profundidades, apenas contenida en ese bikini de piel que se confundía con su carne bronceada en Hace un millón de años (1966), Jane Fonda flotando en cámara lenta en la no gravedad de la galaxia, despejándose de su traje espacial hasta quedar desnuda, perfecta, y empezar a sobarse en los muros alfombrados de ese futuro cargado de sexo y música disco llamado Barbarella (1968). El sexo nos penetra sobre todo por los ojos. Yo lo aprendí desde pequeño. Aún estaba en la primaria y en casa de mi mejor amigo, cuando sus padres se iban a trabajar, veíamos una película que él llamaba Volumen 1. La cinta corría en el Betamax y nosotros nos corríamos cada cual por su lado, montados sobre almohadas que, tal vez, eran las mismas que sus padres usaban para dormir las largas jornadas de trabajo que los mantenían lejos del hogar. (3)

(3) Alguna vez me prometió que si se casaba con otro me invitaría a su matrimonio con un solo propósito: que la violara. Me lo dijo susurrándome al oído que me estaba comiendo, “me encierras en un baño, me das la vuelta, me levantas el vestido, me arrancas el calzón y me violas”. Puedo verla enmarcada en el espejo de ese baño, los ojos cerrados, los labios empinados como besando el aire, el velo cediendo hacia delante en cada golpe hasta cubrirle la cara. Puedo vernos de lejos, congelados para toda la eternidad, como piezas en un museo. Y supongo que eso me convierte en un hombre muerto.

Alguna vez me prometió que si se casaba con otro me invitaría a su matrimonio con un solo propósito: que la violara. Me lo dijo susurrándome al oído que me estaba comiendo, “me encierras en un baño, me das la vuelta, me levantas el vestido, me arrancas el calzón y me violas”. Puedo verla enmarcada en el espejo de ese baño, los ojos cerrados, los labios empinados como besando el aire, el velo cediendo hacia delante en cada golpe hasta cubrirle la cara. Puedo vernos de lejos, congelados para toda la eternidad, como piezas en un museo. Y supongo que eso me convierte en un hombre muerto.