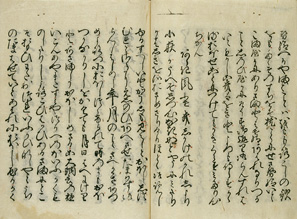

Genji me conduce a la corte donde las mujeres sólo aparecen detrás de biombos o con el rostro oculto por un abanico de ciprés. Aquí, la belleza de la concubina que ha impregnado una carta secreta con su aroma no es fruto del azar sino de sus vidas anteriores. Genji, “el resplandeciente”, es hijo del emperador Kuritsubo y busca damas que lo consuelen del recuerdo de su madre muerta; la ciudad imperial es el laberinto de su deseo. Genji se acerca a la casa cubierta por la espesa niebla de un bosque, allí conocerá a su más grande amor: Murasaki. De repente, el celular timbra, zumba, me secuestra:

–Tenías que volver a la oficina luego de la cobertura y no viniste. El director va a hablar contigo mañana a primera hora ―me dice la editora.

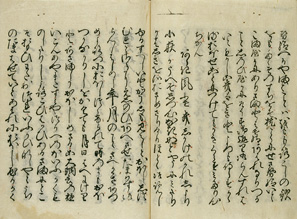

Miro el reloj del móvil ―6 pm de un lunes de 2006―, cierro el libro de 916 páginas y releo el título: La historia de Genji. Pienso en la cortesana que escribió esta novela hace más de 1000 años, en los dos volúmenes que capturan la vida de la corte medieval japonesa. Zapping mental: maldigo el diario y su revista dominical, en la cual escribo. Enseguida, trato de alegrarme, sin éxito, por mi primer empleo y mi columna de cine que ocupa menos espacio que el horóscopo de la psíquica Ismahán.

Miro el reloj del móvil ―6 pm de un lunes de 2006―, cierro el libro de 916 páginas y releo el título: La historia de Genji. Pienso en la cortesana que escribió esta novela hace más de 1000 años, en los dos volúmenes que capturan la vida de la corte medieval japonesa. Zapping mental: maldigo el diario y su revista dominical, en la cual escribo. Enseguida, trato de alegrarme, sin éxito, por mi primer empleo y mi columna de cine que ocupa menos espacio que el horóscopo de la psíquica Ismahán.

Es la mañana del martes, mi jefe ―pequeño y enérgico― se eleva sobre su escritorio como el martillo de un juez. Hay regaños y, aunque no me despiden, decido renunciar. Saco mis cosas del cubículo en el segundo piso de Diario Hoy: dos libretas y un ejemplar de Cine o Sardina. Me reemplaza una pasante de 19 años. Mientras comemos pizza por mi despedida, me pide que le ayude a escribir su primera columna sobre Hitchcock.

Ahora soy el exrebelde veinteañero que vuelve a casa de sus padres en el valle de Tumbaco. Soy un hombre orquesta cargado de trastes, ropa, libros, DVDs piratas y revistas viejas. “Te dijimos, hijo, eso de vivir de la escritura es fregado”, dice mi madre. Al entrar a mi antiguo dormitorio, evito el espejo y me echo al suelo. Sin los pósters de los Rolling Stones y Pixies, las paredes son blancas como un pizarrón de marcador. Pienso en mi novia ―¿será aún mi novia?― quien desde hace tres meses tuvo que irse a trabajar a Guayaquil. Acostado, imagino mi cuerpo examinado por doctores sobre una mesa de disecciones. Se me ocurre un título para esa novela que algún día terminaré y hoy no es más que una enredadera de voces: Autopsia sorpresa.

Ahora soy el exrebelde veinteañero que vuelve a casa de sus padres en el valle de Tumbaco. Soy un hombre orquesta cargado de trastes, ropa, libros, DVDs piratas y revistas viejas. “Te dijimos, hijo, eso de vivir de la escritura es fregado”, dice mi madre. Al entrar a mi antiguo dormitorio, evito el espejo y me echo al suelo. Sin los pósters de los Rolling Stones y Pixies, las paredes son blancas como un pizarrón de marcador. Pienso en mi novia ―¿será aún mi novia?― quien desde hace tres meses tuvo que irse a trabajar a Guayaquil. Acostado, imagino mi cuerpo examinado por doctores sobre una mesa de disecciones. Se me ocurre un título para esa novela que algún día terminaré y hoy no es más que una enredadera de voces: Autopsia sorpresa.

Miro La historia de Genji sobre el escritorio ―su pasta púrpura― y es como el monolito de la película de Kubrick. De alguna forma me alivia lo inalcanzable de esta obra maestra y, a la vez, me inquieta la eterna reverencia hacia los clásicos. La carpeta con mi hoja de vida pasa bajo el radar de casas editoriales y periódicos para ser rechazada con una misma sentencia: “no tiene suficiente experiencia”.

El primer volumen de la novela se cierra con un capítulo en blanco ―“Desvanecido en las nubes”– que evoca la muerte de Genji. Ha pasado casi un mes y la novela ha sido la mejor anestesia contra mi desempleada realidad, hasta que una tarde encuentro a mi padre en el piso, dando patadas contra las cortinas. Lo levanto, él me agarra del brazo y me dice que me quiere. Cuando se ha tranquilizado, hablo con mamá en la cocina, su voz no intenta competir con la radio encendida: “Está jodido con la diabetes, los riñones, va a recibir diálisis todas las semanas, cuatro horas conectado a una máquina para que le limpie la sangre.”

El primer volumen de la novela se cierra con un capítulo en blanco ―“Desvanecido en las nubes”– que evoca la muerte de Genji. Ha pasado casi un mes y la novela ha sido la mejor anestesia contra mi desempleada realidad, hasta que una tarde encuentro a mi padre en el piso, dando patadas contra las cortinas. Lo levanto, él me agarra del brazo y me dice que me quiere. Cuando se ha tranquilizado, hablo con mamá en la cocina, su voz no intenta competir con la radio encendida: “Está jodido con la diabetes, los riñones, va a recibir diálisis todas las semanas, cuatro horas conectado a una máquina para que le limpie la sangre.”

En 15 días más termino de leer el segundo tomo del libro: los descendientes de Genji rivalizan por las damas más fascinantes de la corte. La novela no tiene una resolución clara, acaba en medio de una disputa amorosa, así muestra que la vida no tiene cierres definitivos.

El lunes empiezo a trabajar de nuevo; esta vez en la sección cultural de Vanguardia, una revista política.

Miro el reloj del móvil ―6 pm de un lunes de 2006―, cierro el libro de 916 páginas y releo el título: La historia de Genji. Pienso en la cortesana que escribió esta novela hace más de 1000 años, en los dos volúmenes que capturan la vida de la corte medieval japonesa. Zapping mental: maldigo el diario y su revista dominical, en la cual escribo. Enseguida, trato de alegrarme, sin éxito, por mi primer empleo y mi columna de cine que ocupa menos espacio que el horóscopo de la psíquica Ismahán.

Miro el reloj del móvil ―6 pm de un lunes de 2006―, cierro el libro de 916 páginas y releo el título: La historia de Genji. Pienso en la cortesana que escribió esta novela hace más de 1000 años, en los dos volúmenes que capturan la vida de la corte medieval japonesa. Zapping mental: maldigo el diario y su revista dominical, en la cual escribo. Enseguida, trato de alegrarme, sin éxito, por mi primer empleo y mi columna de cine que ocupa menos espacio que el horóscopo de la psíquica Ismahán. Ahora soy el exrebelde veinteañero que vuelve a casa de sus padres en el valle de Tumbaco. Soy un hombre orquesta cargado de trastes, ropa, libros, DVDs piratas y revistas viejas. “Te dijimos, hijo, eso de vivir de la escritura es fregado”, dice mi madre. Al entrar a mi antiguo dormitorio, evito el espejo y me echo al suelo. Sin los pósters de los Rolling Stones y Pixies, las paredes son blancas como un pizarrón de marcador. Pienso en mi novia ―¿será aún mi novia?― quien desde hace tres meses tuvo que irse a trabajar a Guayaquil. Acostado, imagino mi cuerpo examinado por doctores sobre una mesa de disecciones. Se me ocurre un título para esa novela que algún día terminaré y hoy no es más que una enredadera de voces: Autopsia sorpresa.

Ahora soy el exrebelde veinteañero que vuelve a casa de sus padres en el valle de Tumbaco. Soy un hombre orquesta cargado de trastes, ropa, libros, DVDs piratas y revistas viejas. “Te dijimos, hijo, eso de vivir de la escritura es fregado”, dice mi madre. Al entrar a mi antiguo dormitorio, evito el espejo y me echo al suelo. Sin los pósters de los Rolling Stones y Pixies, las paredes son blancas como un pizarrón de marcador. Pienso en mi novia ―¿será aún mi novia?― quien desde hace tres meses tuvo que irse a trabajar a Guayaquil. Acostado, imagino mi cuerpo examinado por doctores sobre una mesa de disecciones. Se me ocurre un título para esa novela que algún día terminaré y hoy no es más que una enredadera de voces: Autopsia sorpresa. El primer volumen de la novela se cierra con un capítulo en blanco ―“Desvanecido en las nubes”– que evoca la muerte de Genji. Ha pasado casi un mes y la novela ha sido la mejor anestesia contra mi desempleada realidad, hasta que una tarde encuentro a mi padre en el piso, dando patadas contra las cortinas. Lo levanto, él me agarra del brazo y me dice que me quiere. Cuando se ha tranquilizado, hablo con mamá en la cocina, su voz no intenta competir con la radio encendida: “Está jodido con la diabetes, los riñones, va a recibir diálisis todas las semanas, cuatro horas conectado a una máquina para que le limpie la sangre.”

El primer volumen de la novela se cierra con un capítulo en blanco ―“Desvanecido en las nubes”– que evoca la muerte de Genji. Ha pasado casi un mes y la novela ha sido la mejor anestesia contra mi desempleada realidad, hasta que una tarde encuentro a mi padre en el piso, dando patadas contra las cortinas. Lo levanto, él me agarra del brazo y me dice que me quiere. Cuando se ha tranquilizado, hablo con mamá en la cocina, su voz no intenta competir con la radio encendida: “Está jodido con la diabetes, los riñones, va a recibir diálisis todas las semanas, cuatro horas conectado a una máquina para que le limpie la sangre.”