|

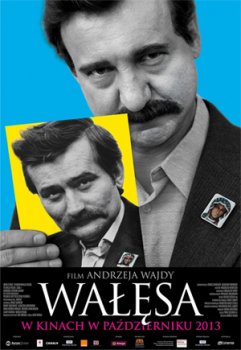

Algunos líderes tienen la textura broncínea de los mitos. Otros son artificios de terciopelo. En las imágenes de Walesa: la esperanza de un pueblo (2013), el origen de uno de ellos revela que estos seres del tiempo también pueden ser posibilidades latentes. Míticos o embusteros, primitivos o modernos, suelen catalizar la historia; pero también pueden resultar de la historia; devenir de una suma de incidentes azarosos. Son repentinos portadores de milagros; sustantivos colectivos arrojados hacia el cambio; encantadores raudos que un buen día cargan con la voluntad de diez millones de personas. Así fue, al parecer, el impulsor del movimiento Solidaridad: un terco electricista que alcanzó la presidencia de Polonia al lado de una esposa infatigable; el padre de cinco hijos que dijo a Oriana Fallaci, en entrevista, que era necesario sentir ira para controlar a multitudes domesticadas por ese mismo sentimiento. Algunos líderes tienen la textura broncínea de los mitos. Otros son artificios de terciopelo. En las imágenes de Walesa: la esperanza de un pueblo (2013), el origen de uno de ellos revela que estos seres del tiempo también pueden ser posibilidades latentes. Míticos o embusteros, primitivos o modernos, suelen catalizar la historia; pero también pueden resultar de la historia; devenir de una suma de incidentes azarosos. Son repentinos portadores de milagros; sustantivos colectivos arrojados hacia el cambio; encantadores raudos que un buen día cargan con la voluntad de diez millones de personas. Así fue, al parecer, el impulsor del movimiento Solidaridad: un terco electricista que alcanzó la presidencia de Polonia al lado de una esposa infatigable; el padre de cinco hijos que dijo a Oriana Fallaci, en entrevista, que era necesario sentir ira para controlar a multitudes domesticadas por ese mismo sentimiento.

El encuentro que Lech Walesa (Robert Wieckiewicz) tuvo con la autora de Entrevista con la historia en 1980 y la crisis inflacionaria de 1970 principian los relatos paralelos del largometraje más reciente de Andrzej Wajda. Fragmentos de la entrevista entretejen declaraciones con episodios cotidianos a partir del día en que, sin pensarlo, el entonces electricista se tornó en líder de los astilleros de Gdansk. El recuento de peripecias incluye la participación del premio Nobel de la Paz (1983) en protestas, negociaciones, huelgas, interrogatorios y en encarcelamientos hasta la desintegración del régimen político contra el que alzó la mano. Si el argumento evoca una transformación cívica que dejó de ser creencia, el esquema visual revela un drama prosaico cuyo personaje más complejo y entrañable es Danuta (Agnieszka Grochowska), la eposa del líder, casi símbolo de enteraza, que sostiene y soporta a un marido incansable y bien intencionado con ocasionales festines de altanero.

“Soy un hombre de edad avanzada; un director viejo; ésta podría ser la última película de mi vida. Pero no quería partir sin realizarla. Hacerla era mi deber”. Estas declaraciones recuperadas por Associated Press [Monika Scislowska, 30, agosto, 2013] aportan razones para pensar que Walesa: la esperanza de un pueblo es la confesión ideológica de un cineasta cuya trayectoria hace pensar que se trata de un genuino historiador con cámara. Con un bagaje que al borde de las nueve décadas de vida, sus palabras expresan su idea del cine y su posición ante la historia. El largometraje ofrece evidencias de esta doble revelación. Articular dos manifestaciones de una misma persona para idealizar un proceso histórico. Wajda moldea un ser de reflexividad y praxis para mostrar un caso donde la ideología del autor es también la ideología de la obra. El protagonista, como un toro, actúa embravecido. Hace y deshace; enfrenta policías y discute con burócratas; va a la prisión y la abandona, como si fuera un confesionario, con todo y uno de sus hijos recién nacidos. Cada inserto del presente, en cambio, sitúa al espectador ante un hombre de ideas afiladas que domina su bestia interna y que declara su incapacidad para leer más de cinco páginas de un libro.

A pesar de que Wajda no disimula la intención didáctica de la película, el idealismo de su propuesta encuentra los contrapuntos necesarios. El líder es un hombre de grasa y polvo, bigote caricaturesco, frente de porcelana y gags gruñones que refutan su barriga de rana. Cada vez que acude a uno de sus lances con ritmo de punk (por supuesto de protesta) en lengua polaca, deja su reloj y su anillo de compromiso en manos de su esposa. Ante el personaje de Danuta, condenada a los actos repetidos de este Sísifo de tragicomedia, Lech Walesa es un ser más simbólico que realista. Una criatura manierista que bordea la inverosimilitud. Como el Nelson Mandela que inventó Clint Eastwood en Invictus (2009), es un motivo casi extraído de un cuento de hadas que funge como benefactor a fuerza de peripecias y humillaciones. Su destino exige el sacrificio propio y el ajeno, pero su legado proviene de facultades extraordinarias porque resultan de acciones cotidianas. Walesa es persistencia, pero también encarna la sencilla sabiduría de sentir y aceptar el miedo en el momento apropiado.

La confesión fílmica del realizador de El bosque de los abedules (1970) no se conforma con plantear variaciones dramáticas en los lances del protagonista. Cada tono sustenta el argumento, pero también transforma la imagen para exteriorizar su capacidad explicativa. La idea de que la historia sucede ante los ojos del espectador brota de ocasionales planos en blanco y negro en los que, por ejemplo, la ventana de un vehículo en movimiento plasma la apariencia mental que tiene un acontecimiento para la memoria. Escurrimientos de agua; empañamientos del encuadre; calles y gentes fragmentadas; pasivas calles con gentes de premura; días de inflación y protesta frente a una cámara que no puede ampliar su visión ni detener sus agitaciones. La textura histórica no sólo habita estas escenas introductorias. Reaparece en la reconstrucción de los interrogatorios que padeció el líder con base en encuadres tan imprevistos que forzan la mirada al extremo con indisciplina en el movimiento y cortes tan repentinos y arbitrarios como los tiempos que reconstruye. La dinámica musical del montaje adopta el temperamento rítmico de la banda sonora y presenta aceleraciones y desaceleraciones que tratan de volver objeto visual todo eso que fue un periodo de la historia. La confesión fílmica del realizador de El bosque de los abedules (1970) no se conforma con plantear variaciones dramáticas en los lances del protagonista. Cada tono sustenta el argumento, pero también transforma la imagen para exteriorizar su capacidad explicativa. La idea de que la historia sucede ante los ojos del espectador brota de ocasionales planos en blanco y negro en los que, por ejemplo, la ventana de un vehículo en movimiento plasma la apariencia mental que tiene un acontecimiento para la memoria. Escurrimientos de agua; empañamientos del encuadre; calles y gentes fragmentadas; pasivas calles con gentes de premura; días de inflación y protesta frente a una cámara que no puede ampliar su visión ni detener sus agitaciones. La textura histórica no sólo habita estas escenas introductorias. Reaparece en la reconstrucción de los interrogatorios que padeció el líder con base en encuadres tan imprevistos que forzan la mirada al extremo con indisciplina en el movimiento y cortes tan repentinos y arbitrarios como los tiempos que reconstruye. La dinámica musical del montaje adopta el temperamento rítmico de la banda sonora y presenta aceleraciones y desaceleraciones que tratan de volver objeto visual todo eso que fue un periodo de la historia.

A semejanza de La tierra de la gran promesa (1975), Wajda asume sus tesis con tanta seriedad que busca cuestionar hasta las clasificaciones cinematográficas: mezcla rodaje de archivo con el trabajo de actores en una continuidad magnificada por los correspondencias de tono de la cámara de Pawel Edelman. Si bien el desafío a la idea de ficción ya constituye un lugar común que el propio director había tratado en otros trabajos, su tarea consiste en preservar en una poética que ve al cine como un medio capaz de reeducar a las sociedades. El cineasta atiende el drama, pero también reconstruye su propio entendimiento para instruir a partir de los hechos. Es cierto que la indeterminación genérica de la película prácticamente la sitúa en un estado intermedio entre el ensayo, la monografía didáctica o la biopic estandarizada, pero la capacidad expresiva del estilo ofrece secuencias de belleza formal y de claridad intelectual que diluyen las pretensiones teóricas en artesanías de montaje o en evocaciones de la propia filmografía. El lavado de pies del hombre a su mujer con luz y semántica de óleo. El cólico a colores de la etapa final de un embarazo que puede convertirse en un proyectil de gas lacrimógeno que rueda por una calle en blanco y negro. Metáfora aquí o referencia allá. Los intelectuales rebeldes piden al electricista que convoque a la huelga mientras parecen danzar en torno de unos tendedores con la misma duda y tensión de los dos personajes principales de la irrepetible Cenizas y diamantes (1958).

Walesa: la esperanza de un pueblo no tiene la amplitud formal y expresiva de los trabajos que forjaron la leyenda del cineasta polaco, pero ofrece paradojas tan inquietantes como la premisa que inspiró su Paisaje después de la batalla (1970). Si en aquella película un grupo de judíos ignora qué hacer cuando logra salir de un campo de concentración, ahora el protagonista improvisa una lucha de la que aún no adquiere plena consciencia. Una conductora de tranvía va a la huelga y llega a los astilleros justo cuando el nuevo líder convence a sus compañeros de que es momento de volver al trabajo. Walesa exige apoyo para la transportista y fracasa. Descubrimos que el tiempo está por encima de sus actos más allá de que también será él una consecuencia de esa época. El tiempo exige demasiado de aquellos que están a su lado y provoca una tensión casi indomable entre la visión del futuro colectivo y la vida doméstica.

La mayor paradoja entra en escena cuando la presencia más humana del filme regaña al nuevo líder como si fuera su hijo luego de qué él dicta una orden con arrogancia. Danuta no sólo aporta la participación decisiva de Agnieszka Grochowska en el papel más riesgoso y complejo de toda la película, sino que brinda un carácter polifónico con voz de inocencia, temor, empeño, coraje, resignación y orgullo. Danuta es una autoridad doméstica y también es liderazgo. Como la propia historia, ella es un símbolo de temperamento y una premisa que contribuye a liberar al filme del argumento determinista con que Andrzej Wajda describió a Walesa cuando habló de la película en la Muestra de Venencia [ABC, 5, septiembre, 2013]. Si el líder que “provocó la caída del Muro de Berlín” fuera solamente obra de sí mismo, la presencia dramática y mítica (nunca inconstante) de su mujer de abedul no tendría sentido. Tampoco tendría caso el día en que el obrero dijo, según los diálogos selectos de Januz Glowacki, que “no se puede ser el jinete y el caballo al mismo tiempo”. La anulación de la causalidad histórica culmina con una evidencia plena de humanidad cuando Danuta padece humillaciones de personas iguales a ella cuando vuelve a su país para recoger la medalla del premio Nobel destinado a su marido. La mayor paradoja entra en escena cuando la presencia más humana del filme regaña al nuevo líder como si fuera su hijo luego de qué él dicta una orden con arrogancia. Danuta no sólo aporta la participación decisiva de Agnieszka Grochowska en el papel más riesgoso y complejo de toda la película, sino que brinda un carácter polifónico con voz de inocencia, temor, empeño, coraje, resignación y orgullo. Danuta es una autoridad doméstica y también es liderazgo. Como la propia historia, ella es un símbolo de temperamento y una premisa que contribuye a liberar al filme del argumento determinista con que Andrzej Wajda describió a Walesa cuando habló de la película en la Muestra de Venencia [ABC, 5, septiembre, 2013]. Si el líder que “provocó la caída del Muro de Berlín” fuera solamente obra de sí mismo, la presencia dramática y mítica (nunca inconstante) de su mujer de abedul no tendría sentido. Tampoco tendría caso el día en que el obrero dijo, según los diálogos selectos de Januz Glowacki, que “no se puede ser el jinete y el caballo al mismo tiempo”. La anulación de la causalidad histórica culmina con una evidencia plena de humanidad cuando Danuta padece humillaciones de personas iguales a ella cuando vuelve a su país para recoger la medalla del premio Nobel destinado a su marido.

Según sus propias confesiones, Wajda quiso filmar la leyenda de un héroe. A pesar de abordar la historia con la estructura elemental de una mitología, no pudo doblegar sus propios criterios y logró liberarse del idealismo que algunos críticos descubrieron en Danton (1983). Al cerrar su trilogía sobre el desencanto, que integra una filmografías de belleza y humanismo notables (porque resulta imposible olvidar el doloroso traveling que sigue el gesto de piedra inocente de Zbigniew Cybulski, el abrazo desbordante en el refugio gigantesco de abedules o los muchachos que corren por un bosque de follaje adormecido mientras diseñan el futuro de las sociedades), puso en práctica su premisa estética básica (Un cine llamado deseo), buscó dotar de condición visual a un suceso imprevisto para ocultar la abstracción y convertirla en drama humano. Al encarnar lo viviente en algo tan concreto como las interacciones (visuales antes que verbales) de Lech y Danuta, el filme preserva su condición artística sin dejar de ser un explicador que fue pensado para un público polaco, pero que, nuevamente, va más allá de sus asideros y revela sentidos a espectadores de orbes diferentes.

Hay una expresión significativa en el prólogo que escribió Jorge Luis Borges para La Eneida. Las obras maestras, apuntó, suelen ser “hijas del azar o de la negligencia”. Los seres de la historia, como el gran arte, también son vástagos de casualidades o indolencias. En Walesa: la esperanza de un pueblo, antes que un héroe forjado por la propia voluntad e inteligencia, el paladín de Solidaridad aparece como consecuencia de su contexto. Fue un hijo del azar. Más que una causa fue la derivación inmediata de una multitud de coincidencias nunca negligentes. Fue una creación de su época. El hombre común que dio sentido a las ideas poco asequibles de los artistas e intelectuales que, como Jerzy Andrzejewsky, buscaron impulsar el cambio. Y es que, en contraste con ellos, actuó movido por la pura decisión y lo hizo con el mismo hartazgo que cualquier otro trabajador. Fue un electricista que dio confianza a los obreros porque estaba entre ellos, como el propio cineasta, en los sucesos de 1970 a 1980. Walesa fue un hombre que, aún sin certezas, tuvo el arrojo de asegurar a sus colegas que los tanques soviéticos no recorrerían su terruño. No fue un líder de terciopelo, pero pudo haber sido nada más la posibilidad latente, como las hadas, en lugar del mito más identificable de la Polonia liberada. Sólo que el tiempo marchó a su lado.

|

Algunos líderes tienen la textura broncínea de los mitos. Otros son artificios de terciopelo. En las imágenes de Walesa: la esperanza de un pueblo (2013), el origen de uno de ellos revela que estos seres del tiempo también pueden ser posibilidades latentes. Míticos o embusteros, primitivos o modernos, suelen catalizar la historia; pero también pueden resultar de la historia; devenir de una suma de incidentes azarosos. Son repentinos portadores de milagros; sustantivos colectivos arrojados hacia el cambio; encantadores raudos que un buen día cargan con la voluntad de diez millones de personas. Así fue, al parecer, el impulsor del movimiento Solidaridad: un terco electricista que alcanzó la presidencia de Polonia al lado de una esposa infatigable; el padre de cinco hijos que dijo a Oriana Fallaci, en entrevista, que era necesario sentir ira para controlar a multitudes domesticadas por ese mismo sentimiento.

Algunos líderes tienen la textura broncínea de los mitos. Otros son artificios de terciopelo. En las imágenes de Walesa: la esperanza de un pueblo (2013), el origen de uno de ellos revela que estos seres del tiempo también pueden ser posibilidades latentes. Míticos o embusteros, primitivos o modernos, suelen catalizar la historia; pero también pueden resultar de la historia; devenir de una suma de incidentes azarosos. Son repentinos portadores de milagros; sustantivos colectivos arrojados hacia el cambio; encantadores raudos que un buen día cargan con la voluntad de diez millones de personas. Así fue, al parecer, el impulsor del movimiento Solidaridad: un terco electricista que alcanzó la presidencia de Polonia al lado de una esposa infatigable; el padre de cinco hijos que dijo a Oriana Fallaci, en entrevista, que era necesario sentir ira para controlar a multitudes domesticadas por ese mismo sentimiento. La confesión fílmica del realizador de El bosque de los abedules (1970) no se conforma con plantear variaciones dramáticas en los lances del protagonista. Cada tono sustenta el argumento, pero también transforma la imagen para exteriorizar su capacidad explicativa. La idea de que la historia sucede ante los ojos del espectador brota de ocasionales planos en blanco y negro en los que, por ejemplo, la ventana de un vehículo en movimiento plasma la apariencia mental que tiene un acontecimiento para la memoria. Escurrimientos de agua; empañamientos del encuadre; calles y gentes fragmentadas; pasivas calles con gentes de premura; días de inflación y protesta frente a una cámara que no puede ampliar su visión ni detener sus agitaciones. La textura histórica no sólo habita estas escenas introductorias. Reaparece en la reconstrucción de los interrogatorios que padeció el líder con base en encuadres tan imprevistos que forzan la mirada al extremo con indisciplina en el movimiento y cortes tan repentinos y arbitrarios como los tiempos que reconstruye. La dinámica musical del montaje adopta el temperamento rítmico de la banda sonora y presenta aceleraciones y desaceleraciones que tratan de volver objeto visual todo eso que fue un periodo de la historia.

La confesión fílmica del realizador de El bosque de los abedules (1970) no se conforma con plantear variaciones dramáticas en los lances del protagonista. Cada tono sustenta el argumento, pero también transforma la imagen para exteriorizar su capacidad explicativa. La idea de que la historia sucede ante los ojos del espectador brota de ocasionales planos en blanco y negro en los que, por ejemplo, la ventana de un vehículo en movimiento plasma la apariencia mental que tiene un acontecimiento para la memoria. Escurrimientos de agua; empañamientos del encuadre; calles y gentes fragmentadas; pasivas calles con gentes de premura; días de inflación y protesta frente a una cámara que no puede ampliar su visión ni detener sus agitaciones. La textura histórica no sólo habita estas escenas introductorias. Reaparece en la reconstrucción de los interrogatorios que padeció el líder con base en encuadres tan imprevistos que forzan la mirada al extremo con indisciplina en el movimiento y cortes tan repentinos y arbitrarios como los tiempos que reconstruye. La dinámica musical del montaje adopta el temperamento rítmico de la banda sonora y presenta aceleraciones y desaceleraciones que tratan de volver objeto visual todo eso que fue un periodo de la historia. La mayor paradoja entra en escena cuando la presencia más humana del filme regaña al nuevo líder como si fuera su hijo luego de qué él dicta una orden con arrogancia. Danuta no sólo aporta la participación decisiva de Agnieszka Grochowska en el papel más riesgoso y complejo de toda la película, sino que brinda un carácter polifónico con voz de inocencia, temor, empeño, coraje, resignación y orgullo. Danuta es una autoridad doméstica y también es liderazgo. Como la propia historia, ella es un símbolo de temperamento y una premisa que contribuye a liberar al filme del argumento determinista con que Andrzej Wajda describió a Walesa cuando habló de la película en la Muestra de Venencia [ABC, 5, septiembre, 2013]. Si el líder que “provocó la caída del Muro de Berlín” fuera solamente obra de sí mismo, la presencia dramática y mítica (nunca inconstante) de su mujer de abedul no tendría sentido. Tampoco tendría caso el día en que el obrero dijo, según los diálogos selectos de Januz Glowacki, que “no se puede ser el jinete y el caballo al mismo tiempo”. La anulación de la causalidad histórica culmina con una evidencia plena de humanidad cuando Danuta padece humillaciones de personas iguales a ella cuando vuelve a su país para recoger la medalla del premio Nobel destinado a su marido.

La mayor paradoja entra en escena cuando la presencia más humana del filme regaña al nuevo líder como si fuera su hijo luego de qué él dicta una orden con arrogancia. Danuta no sólo aporta la participación decisiva de Agnieszka Grochowska en el papel más riesgoso y complejo de toda la película, sino que brinda un carácter polifónico con voz de inocencia, temor, empeño, coraje, resignación y orgullo. Danuta es una autoridad doméstica y también es liderazgo. Como la propia historia, ella es un símbolo de temperamento y una premisa que contribuye a liberar al filme del argumento determinista con que Andrzej Wajda describió a Walesa cuando habló de la película en la Muestra de Venencia [ABC, 5, septiembre, 2013]. Si el líder que “provocó la caída del Muro de Berlín” fuera solamente obra de sí mismo, la presencia dramática y mítica (nunca inconstante) de su mujer de abedul no tendría sentido. Tampoco tendría caso el día en que el obrero dijo, según los diálogos selectos de Januz Glowacki, que “no se puede ser el jinete y el caballo al mismo tiempo”. La anulación de la causalidad histórica culmina con una evidencia plena de humanidad cuando Danuta padece humillaciones de personas iguales a ella cuando vuelve a su país para recoger la medalla del premio Nobel destinado a su marido.